【イベント情報】2025年7月25日(金)調布交流会 @京王多摩川 vol.8

「地域で顔見知りを増やそう!」を合言葉に、2024年5月に始まった『 調布交流会 』。2か月に1回の開催で、基本は調布駅そばの会員制コワーキングスペース「co-...

【イベント情報】首・肩・腰! その疲れはどこからくる? 姿勢のクセを知って不調改善!

人は生活習慣と共に身体のクセができ、その蓄積が日々の疲労になっていると言われています。特に、デスクワークやスマホなど、一日中同じ姿勢で身体を酷使する生活は、身体...

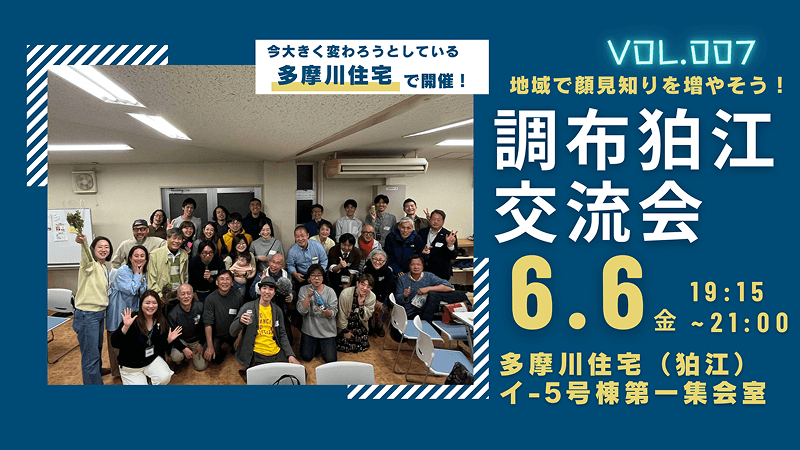

【イベント情報】2025年6月6日(金)調布狛江交流会vol.7 @多摩川住宅

「地域で顔見知りを増やそう!」を合言葉に、2024年5月に始まった『 調布交流会 』。2か月に1回の開催で、基本は調布駅そばの会員制コワーキングスペース「co-...

【イベント情報】デザインを学んでスキルアップ!Canvaチラシ制作講座(中級編)

デザインの基礎を学んで、チラシをもっと魅力的に! 「Canvaでチラシを作ってみたけれど、なんだかしっくりこない…」「テンプレートをアレンジしたいけど、どうやれ...

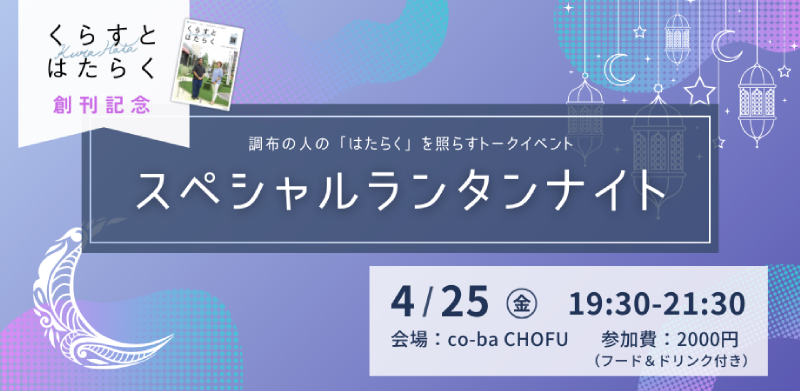

【イベント情報】自分らしい暮らし方、働き方を見つけよう~「くらすとはたらく」創刊記念・スペシャルランタンナイト~

今、「まち」に求められている「心地よさ」とは? Polarisは、創業時より「心地よく暮らし、心地よくはたらく」ことをビジョンに掲げ、暮らし方やはたらき方の多様...

【開催レポート】ライフキャリアを振り返り、自分を再発見~まちゼミ「スキルと経験の棚卸しワークショップ」~

お店の方が講師となり、プロならではの専門的な知識や情報、コツなどを無料で地域の方に提供する「まちゼミ」。全国的に広がっているこの取り組みが、Polarisが本社...

【イベント情報】初心者でも簡単!Canva使いこなし術~チラシ制作編~

プロの操作画面を見ながら、チラシづくりのコツがつかめる! 「Canvaって聞いたことあるけど、難しそう…」「自分でチラシを作ってみたけど、なんだかイマイチ…」...

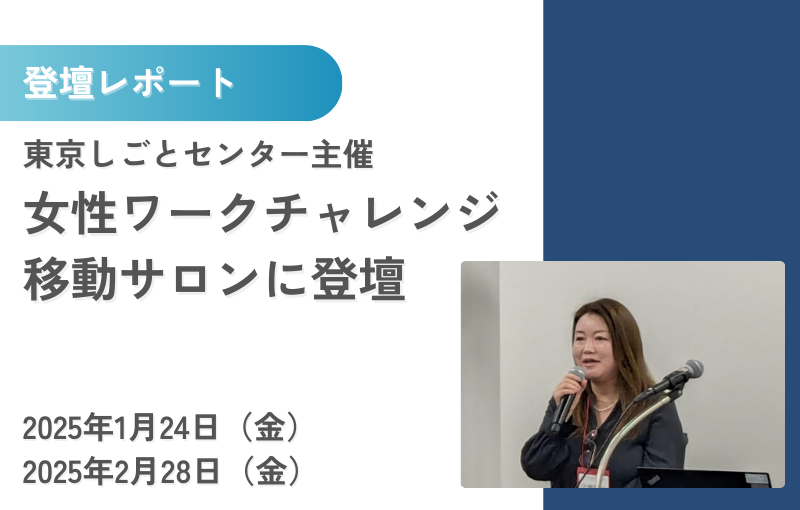

【イベントレポート】1月24日・2月28日、女性ワークチャレンジ移動サロンにPolaris共同代表 山本弥和が登壇

2025年1月24日および2月28日に開催された女性ワークチャレンジ移動サロン(主催:東京しごとセンター)に弊社共同代表の山本弥和が登壇。業務委託というはたらき...

【登壇情報】3月18日(火)女性ワークチャレンジ移動サロン×東京みんなでサロンにPolaris共同代表、山本弥和が登壇

3月18日(火)、立川上砂会館で開催される「女性ワークチャレンジ移動サロン×東京みんなでサロン」(主催:東京しごとセンター)に、弊社共同代表の山本弥和が登壇しま...

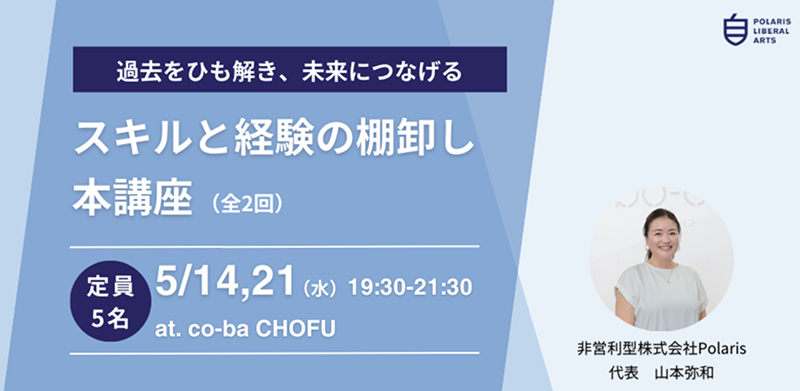

【募集終了】2025年5月開講!スキルと経験の棚卸し本講座

「過去」を「未来」の力に変える! ライフラインチャートで描く、あなただけのライフキャリア 「今の仕事、忙しいけど本当にこれでいいのかな…」「自分の強みが見つから...