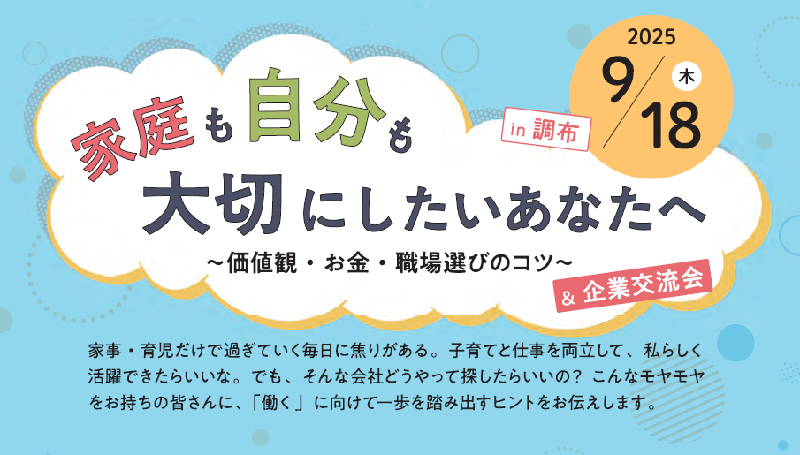

【イベント情報】9月18日(木)「子育て女性向け再就職支援イベントin調布」に出展します

9月18日(木)に開催される「子育て女性向け再就職支援イベントin調布」の企業交流会に出展します。

開催概要

日時:2025年9月18日(木)10時00分~12時30分

会場:調布クレストンホテル 8階クラウン

調布市小島町1-38-1 調布PARCO8階

アクセス:京王線「調布駅」中央口より徒歩約1分

定員:50名程度(先着・予約制)

対象:家庭としごとを両立しながら働くことを考えている女性(主に子育て中の女性)

参加費:無料

※無料託児あり(予約制)

主催:公益財団法人東京しごと財団 東京しごとセンター多摩

共催:調布市

内容詳細

セミナー

家庭も自分も大切にしたいあなたへ ~価値観・お金・職場選びのコツ~

講師:松澤 利栄子 氏

企業交流会

私らしく両立できる仕事との出会い方

Polarisほか全3社が参加

仕事と家庭との両立について気軽に質問・相談ができる機会となっています。

Polarisの運営メンバーがお待ちしております。お気軽にご参加ください。

プログラムの詳細やお申込みについては、以下よりご確認ください。

【9月18日(木)開催】家庭も自分も大切にしたいあなたへ~価値観・お金・職場選びのコツ~&企業交流会 in調布

【募集終了】シェアオフィスのコミュニティマネージャー募集

現在Polarisが運営を受託しているシェアオフィス、『MID POINT』(4拠点)と『12 KANDA』のコミュニティマネージャーを各拠点1名ずつ募集します。

業務内容

- 受付業務および入居者管理業務(基本的なパソコン作業あり)

- シェアオフィス入居者とのコミュニケーションと入居者間のコミュニケーション促進

- 入居検討者の内覧対応、サポート

- 入居者の入退去サポート(引き渡し/契約変更対応/退去 等)

- シェアオフィス内でのイベントサポート業務

- シェアオフィス内、各フロアのケア(簡単な清掃や整理整頓など付随する業務) etc

各事業についてと募集要項

MID POINT

「心地よく、ちょうど良い。」をテーマとしたレンタルオフィス、MID POINT。

Polarisでは現在、目黒不動前・武蔵小杉・横濱関内・大森の4拠点の運営を行っています。

コミュニティマネージャーは、シェアオフィスに入居している方とのコミュニケーションを図り、心地よく暮らし働くサポートをする仕事です。入居者の方は近隣にお住まいの方が多く、地域の魅力を共有しながら、自宅とオフィスの真ん中にあるサードプレイスの心地よさを一緒につくっていきます。

営業日:平日(土日祝日、年末年始、夏季休業期間を除く)

勤務時間:11:30~17:00

報 酬:7,700円~8,250円/日(休憩なし)

研修(オンライン・現地):2,000円/回(※1回2時間程度×2回)

トライアル期間の報酬(1,163円/1時間あたり)

※トライアル期間:勤務日数10日程度。業務の習得状況により期間は変動します。

条件:

・基本的なPCスキル(Microsoft Officeツール/Googleツール/Canvaの使用経験があれば尚可)

PC・スマホの業務ツールで仕事を行います。

Teams、Googleツール、Microsoft Office等の実務経験がない場合は、必要に応じて実務を行いながら習得していただきます

・チャットツールでの業務連絡に対応できる

・基本的なメールマナー

・新しいアプリケーションを使用することに抵抗がない

交通費:別途一部支給(往復1,000円まで)

契約形態:業務委託

勤務地:

・MID POINT目黒不動前

東京都品川区西五反田3丁目15-6 5~8F

(東急目黒線「不動前」駅より徒歩5分)

・MID POINT武蔵小杉

神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目600番 1~2F

(東急東横線・目黒線・JR横須賀線・南武線「武蔵小杉」駅より徒歩2分)

・MID POINT横濱関内

神奈川県横浜市中区常盤町3丁目30-1 3~4F

(横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅3番出口 徒歩1分)

・MID POINT大森

東京都大田区山王2丁目5‐13 5F

(JR京浜東北線「大森」駅(北口)より徒歩2分)

募集人数:各拠点1名ずつ(シフト制、週1~2回程度)

※エプロンの貸与。制服はありませんが、服装規定あり。

12 KANDA

「暮らしを自由にする」ことをコンセプトとしたオフィス 「12(読み:ジュウニ)」シリーズの拠点、12 KANDAの現地運営にあたっていただきます。

12 KANDAは、下層階に飲食店や業務用シェアキッチン、物販・ギャラリーなどが併設できる小商いオフィスがあり、食とビジネスの機能が融合した複合施設です。シェアオフィスの一部を街に開くことで、多様な価値観が行き交う街のたまり場となり、新しい暮らし方や働き方に出会える場を目指しており、場づくりの取り組みとしてコミュニティを活性化するため、現地運営を共に試行錯誤ながらも楽しんでいただける環境です。

営業日:平日(土日祝日、年末年始、夏季休業期間を除く)

勤務時間:10:00~18:00(休憩1時間含む)

報 酬:9,100円~9,800円/日(休憩1時間)

研修:2,000円/回

トライアル期間の報酬(1,163円/1時間あたり)

※トライアル期間:業務の習得状況により期間は変動します。

条件:

・基本的なPCスキル(Microsoft Officeツール/Googleツール)

・チャットツールでの業務連絡に対応できる

・基本的なメールマナー

・新しいアプリケーションを使用することに抵抗がない

・勤務時間帯全て入れること

・拠点内の本名掲示やSNS等で顔が出ることに支障がない

交通費:別途一部支給(往復1,000円まで)

契約形態:業務委託

勤務地:12 KANDA

東京都千代田区神田須田町2丁目3番4

(JR山手線「秋葉原」駅 徒歩5分、「神田」駅徒歩7分/東京メトロ銀座線「神田」駅 徒歩3分/都営新宿線「岩本町」駅 徒歩4分)

募集人数:1名(シフト制、週1〜2回程度)

※制服はありませんが、服装規定あり。

こんな方に向いています

- 人の話を聞くのが好き

- 掃除や整理整頓が好き

- 新しいことを知ることや変化が好き

- 地域の魅力をよく知っている

- 事務やPC作業は好き

- 相手を尊重して興味関心を持てる

- イレギュラーなことがあっても自分の気持ちをコントロールするのが上手

こんな方には向いていません

- 知らない人と話すのはとても苦手

- 掃除や整理整頓が嫌い

- 興味がない話は聞きたくない

- マニュアルを読むのが苦手

- その日の業務の優先順位を判断できない

- 事務作業が嫌い

- オンとオフの切り替えができる仕事がいい

- 気分にムラがあり対応を一定に保てない

コミュニティマネージャーは、こんな働き方ができます!

- ダブルワークで、新しいことに挑戦できる

- 働き方の見直し

- 自分の時間も大事にしながら仕事をする

- 将来のための勉強と仕事を両立

- 家庭重視の生活から仕事へのステップを踏み出す、スキルアップできる

- チームで仕事をしているので、安心して仕事ができる

- 様々な年齢や職業の方が入居しているので、若い方や年上の方、会社から独立した個人事業主の方などと会話ができ自分の視野が広がる

業務説明会

7/11(金)20:00~21:00(オンライン)

7/14(月)13:00~14:00(オンライン)

応募フォームより、上記いずれかの日程を選択してください。

説明会時に詳細のご案内をさせていただきます。

説明会後の流れ

- 業務説明会参加後にエントリー

- 面談:7月中旬~下旬

- 採用通知/契約

- 研修開始(8/1以降)

応募について

説明会エントリーフォームからお申し込みください。

求人に関してのお問い合わせ

ご不明な点等ございましたら、下記メールアドレス宛にお問い合わせください。

ここちよくはたらく部:hr@polaris-npc.com

【募集終了】子ども向けネイチャースクール事務局業務

昨年より子ども向けネイチャースクールの運営支援を行っています。

イベントは夏から冬にかけて月1〜2回開催されます。公園での自然遊びから本格的なトレッキングまで、全国各地で多様なプログラムを提供しています。

担当いただく業務は参加者申し込み受付からイベント後の事務処理まで、イベント全体に関わります。参加者との直接のやり取りが多く、きめ細やかな気配りや心遣いを大切にしています。

イベント直前は特に業務が集中し、新規申し込み処理、キャンセル対応、参加者からの問い合わせへの丁寧で寄り添った対応が必要です。

1年間実施してきて業務の流れは構築できましたが、突発的な対応も必要とされる業務なので、臨機応変さと仕事を楽しむ気持ちをお持ちの方とチームを作りたいと考えています。

業務内容

- 参加者連絡調整:参加者からの申し込み対応、問い合わせ対応、情報取得、写真共有など。

- クライアントとの連絡調整や各種資料共有。

- 資料作成:参加者向けのしおり制作、申し込みフォームの作成など。

- その他:メールチェックやダブルチェック対応といった一般的な事務作業。

※ 全ての内容を対応するわけではなく、分業になります。

募集要項

稼働場所:在宅(一部、現地業務あり)

勤務日時:担当業務によってご自身で調整

稼働イメージ:イベントの2ヶ月くらい前から稼働します。今年度は4〜5回程度実施予定で、2ヶ月〜3ヶ月にわたって20時間前後の稼働。

募集人数:3名程度(年齢・性別は問いません)

報酬イメージ:

・しおり作成以外:1,300円/時

・しおり作成:1,500円/時(CANVA使用)

※ 各種研修やレクチャー及び研修期間:1,163円/時(オンライン)

※ オンライン確認手当として月額1,000円支給いたします。

※ 会議が発生した場合は1時間あたり1,300円の報酬となります。

応募条件

- オンラインでの業務経験がある方

- 基本的なビジネスマナーがある方

- チームメンバーと連携して業務を遂行できる方

- 平日日中に連絡が取れる方(毎日でなくてもOKですが月曜〜金曜日中に全く連絡が取れないという場合は難しいです)

- 納期が守れる方

- 守秘義務が守れる方

応募資格

- PCにセキュリティソフトが入っている

- PCにofficeツールが入っている

- 業務に必要なPCスペックを満たしている(CPUはCore i5以上、メモリは8GB以上が推奨)

使用ツール:

- Googleの各種ツール(ドライブ、スプレッド、ドキュメント、チャット 等)

- kintone(サイボウズ)

- 会議はGoogle meetを使用します。

- 担当業務によってCanvaを使用します。

契約形態

非営利型株式会社Polarisとの業務委託契約

今後の流れ

業務説明会

ご興味のある方に向けて、業務説明会(オンライン)を行います。所要時間は、1時間〜1時間30分程度です。

説明会開催日:7月11日(金)20時〜(オンライン)

説明会後の流れ

- 業務説明会参加後にエントリー

- 面談(7月15日(火)・16日(水)を予定)

- 採用通知/契約

- キックオフ会議(7月中旬)

- 業務開始(7月中旬)

応募方法

説明会エントリーフォームから申し込みください。

求人に関する問い合わせ先

ここちよくはたらく部:hr@polaris-npc.com

【イベント情報】首・肩・腰! その疲れはどこからくる? 姿勢のクセを知って不調改善!

人は生活習慣と共に身体のクセができ、その蓄積が日々の疲労になっていると言われています。特に、デスクワークやスマホなど、一日中同じ姿勢で身体を酷使する生活は、身体への負担がかかり、首・肩・腰に疲労を溜めがちです。

……ということは、アタマではよくわかっているよ、という方も多いですよね。耐えきれず、マッサージや整体に行くけれども、対症療法なんだよね……と感じている方も。

今回は、知らず知らずのうちに身についている不調につながる姿勢を客観的に捉え、コアから不調改善につなげる勉強会です。理学療法士の糟谷 明範さんをお招きし、自分では気づかない疲れ・痛みの根っこを、体験型で紐解いていきます。

講師プロフィール

糟谷 明範(かすや あきのり)

2006年に理学療法士免許取得後、総合病院、訪問看護ステーション勤務を経て、2014年に株式会社シンクハピネスを創業。「“いま”のしあわせをつくる」をビジョンに東京都府中市で活動している。

現在は、訪問看護、居宅介護支援、カフェ&コミュニティという3つの事業を行いながら、子どもたちが集うアトリエや、学生が運営するコミュニティスペース、お菓子工房、オフィス、お店などさまざまな人やモノ、コトが集まる「たまれ」という場づくりをしている。2023年に社会デザイン学修士号取得。現在は社会デザインの可能性を多彩な視点から拡げていくためのメディア、ブルーブラックマガジンで連載を担当している。

開催概要

日時:2025年6月25日(水)18:30~19:30

場所:〒182-0026 東京都調布市小島町2丁目51番地2 寿ビル2階

co-ba CHOFU

アクセス:京王線「調布駅」徒歩1分

参加費

一般:500円

co-ba会員:無料

※講座終了後は、会議室スナック「スナックPoalris」のマスターとして糟谷さんがカウンターに立ちます。

糟谷さんとの交流もお楽しみいただけますので、お気軽にご参加ください。

(参加費 1,000円 ワンドリンク+つまみ付)

詳細はこちら。

お申し込み

お申し込みはこちらから

【イベントレポート】自分らしい暮らし方、働き方を見つけよう~「くらすとはたらく」創刊記念・スペシャルランタンナイト~

Polarisは2025年4月25日に、フリーペーパー『くらすとはたらく』を創刊。創刊日には、「自分らしい暮らし方、働き方を見つけよう~『くらすとはたらく』創刊記念・スペシャルランタンナイト~」を開催しました。「ランタンナイト」とは、 調布で活躍しているゲストと参加者が“はたらく”をテーマに語り合うPolarisのイベント。co-ba CHOFUで開催してきました。今回はそのスペシャル版として、「今、『まち』に求められている『心地よさ』とは?」をテーマに、3人のゲストとPolaris共同代表の大槻がトークセッションを行いました。

本記事では、この創刊記念イベントの模様をお届けします。

開催概要

日時:2025年4月25日(金)19:30~21:30

場所:co-ba CHOFU

プログラム:

19:30~20:00 開会のあいさつ・歓談・食事

20:00~21:00 トークセッション:今、「まち」に求められている「心地よさ」とは?

21:00~21:30 グループトーク

登壇者

唐品知浩(からしな・ともひろ)さん

合同会社パッチワークス アイデア係長

調布市在住 3人の子育て中。リクルートを経て「別荘リゾートネット編集長」。調布のコワーキングスペース「co-ba CHOFU」のメンバー同士で、街をリデザインする(同)パッチワークスを創業。「ねぶくろシネマ」「棟下式」などを企画・運営。街の課題を面白がって解決に取り組む「面白がる会」のスキームで、馬喰横山や全国の地域活性に取り組む。グッドデザイン賞2019.2022受賞。

標享介(しめぎ・きょうすけ)さん

西松建設株式会社 アセットバリューアッド事業本部 再開発事業推進部

西松建設株式会社にて各地区のまちづくりの事業推進を担当。勤務地は港区虎ノ門だが、業務の関係で調布にもよく訪れている。仕事柄、「暮らす」「働く」「賑わい」などの新たな場を創出することが大きな目的であるものの、最近は「場」を創るだけでなく、その後どうマネジメントしていくことが大事か、まちづくりの観点からも日々思考中。

十河信介(じゅうかわ・のぶすけ)さん

京王電鉄株式会社

1974年生まれ。大学卒業後、京王帝都電鉄株式会社(現京王電鉄)に入社。マンション、商業施設、オフィスビルの企画及びリーシング、都心ビルの取得業務に従事。グループ会社のリビタに出向し、「シェアプレイス」や「BUKATSUDO」などの企画・場づくりを行った後、京王電鉄に復職。再開発を担当する傍ら「下北沢ケージ」「タカオネ」「KO52TAKAO」の企画・運営を担当。

大槻昌美(おおつき・まさみ)

非営利型株式会社Polaris 共同代表

一般企業にて営業事務を6年経験し、出産を機に退職。子育てに専念する。第2子出産後、娘ふたりと共に子連れでボランティアを始める。産後の家事援助「マザリングベル」(子育て支援グループamigo)の産褥シッターやNPO法人せたがや子育てネットの理事、保育スタッフ、子育てひろばのスタッフなども経験。2012年Polaris創業時メンバー。2016年、「フォロワーシップ経営」を行うために代表取締役就任。2024年8月より山本弥和と共同代表。

当日の内容

冒頭に、登壇者の皆様から5分ずつ自己紹介をいただきました。今回は、フリーペーパーが「調布」特集であることにちなみ、ご自身と調布の関係についても一言。「調布」でつながるトークセッションが、ゆっくりとスタートしました。今回のトークテーマは「今、求められている暮らしやすさって何だろう?」。ここでは、その議論の一部をご紹介します。

行政・開発業者・住民、多様な人たちで“まちづくり”する時代へ

トークセッションでは、まず、長年都市開発に携わってきた標さんと十河さんに、まちづくりの変化についてお伺いしました。

「ハード」となる建物を建てて終わり、という時代から変化しつつある昨今。現在は、地域コミュニティや街の賑わいといった「ソフト」の重要性が増しており、行政から開発事業者に対しても、地域への貢献が強く求められるようになっているとのこと。具体的には、まちの歴史や文化といった地域資源を取り入れた開発や、住民が共有できる場の設置が期待されているそうです。

まちに心地よさに必要な4つの要素とは?

まちの暮らしやすさや住みやすさは、大規模な商業施設の有無といった利便性だけでは測れないものです。十河さんは、まちが暮らしやすいと感じられる要素として、「居心地の良い場所」、「余白」、「繋がり」、「自分事」といったキーワードを挙げました。

特に「自分事」という観点では、会場であるco-ba CHOFUのオープン時のリノベーションが具体的な事例として紹介されました。co-ba CHOFUでは、Polarisのメンバーや地域の方々と共に、壁を塗ったり机を組み立てたりして、場をつくり上げました。標さんも娘さんと一緒に参加し、登壇者が座っていた小上がりのくぎ打ちを担当したそう。このことがきっかけで、この場に愛着を持つようになり、今日の登壇にも繋がったというエピソードが話されました。

一方、事業者や行政がすべてを管理するのではなく、使い方を住民に委ねるということは、住民にも責任が生まれることだと、大槻は気づきを共有します。たとえば、駅前の「てつみち」に置かれた椅子。持ち運びが可能にも関わらず、チェーンが付けられていません。これは、場の設計に「利用者も一緒にこの場所を育てていこう」という思いが込められているからだそう。住民が関わる「余白」は、そこに関わる人同士の信頼があってこそ成立するのかもしれません。

使う人が場づくりに関わる「余白」があることが、「心地よい居場所」につながり、そこで出会った人との「繋がり」が生まれ、最終的にはその場を「自分事」として捉えるようになる。本事例の他にも、登壇者が体験したエピソードから4つのキーワードの好循環を感じることができました。

まちの繋がりを作るための「アンテナ」の立て方

続いて、まちに繋がりを作るための「アンテナの立て方」についても議論されました。唐品さんが大切にしているのは、「つぶやく」こと。気軽に「つぶやく」ことで、誰かが反応し、そこから新たな交流や解決策が生まれることがあります。唐品さんは気軽につぶやける場所として「スナック部室」という取り組みも行っているそうです。

Polarisの大槻流の地域に繋がりをつくるコツは「運営に回ること」。イベントにも参加者としてではなく、役割がある方が気持ちよく参加できると言います。自分が心地よくいられる立ち位置を考えることにもヒントがありそうです。

今回の登壇者4人が共通して話していたのは、興味に従って行動するということ。自身の内発的な動機や、興味関心に基づいた主体的な行動が、まちとの繋がりを生むきっかけとなることが、それぞれの言葉で語られました。

まちの心地よさについて、ゲストや参加者と共に語り合った本イベント。トークセッションでは熱心にメモをとる参加者の姿も見られ、グループディスカッションではどこのグループも話が尽きないほど盛り上がっていました。

今回のイベントは、まちづくりを仕事とするゲストと、まちに暮らす参加者がフラットに話すことができる貴重な場となりました。Polarisでは今後も、多様な人たちが共に暮らし方・はたらき方を考えられる場をつくっていく予定です。

今回ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

※フリーペーパー「くらすとはたらく」を配架していただける団体・企業・店舗を募集しています。ご興味のある方は、「お問合せ」よりご連絡ください。

関連記事

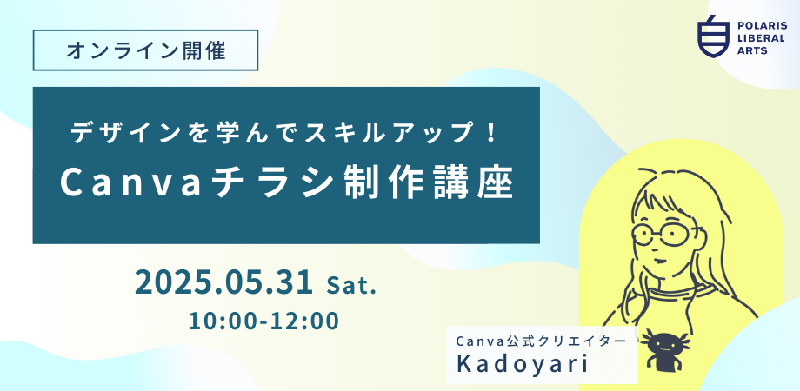

【イベント情報】デザインを学んでスキルアップ!Canvaチラシ制作講座(中級編)

デザインの基礎を学んで、チラシをもっと魅力的に!

「Canvaでチラシを作ってみたけれど、なんだかしっくりこない…」

「テンプレートをアレンジしたいけど、どうやれば良いかわからない…」

そんなお悩みはありませんか?それは、デザインの基礎を知らないからかもしれません。

この講座では、チラシで伝えたいことをしっかりと届けるためのポイントを、デザインの観点から考えていきます。Canvaの操作だけでなく、なぜそのようなデザインが効果的なのか、その理由を理解することで、より魅力的なチラシが作れるようになることを目指します。

講師は、Canva公式クリエイターのKadoyariさん。数多くのテンプレートを制作しているプロのクリエイターです。そんなプロの技を間近で見られるチャンス!初心者からレベルアップしたい方におススメの講座です。ぜひご参加ください!

講座内容

- デザインって何?なぜデザインが必要?

- Canvaのツールの概要説明

- Canvaの活用事例

- 知っておきたいデザインの基礎知識(色づかいやレイアウトのコツなど)

- 実践デモ

- 質疑応答

こんな方におススメ

- デザインを学んだことがない方

- 我流Canvaからレベルアップしたい方

- もっとCanvaを使いこなしてみたい方

- フリーランス、個人事業主の方

- 企業の広報、宣伝担当者

- 地域イベントを企画運営する方

- 教室やお店のチラシを作りたい方

開催概要

日時:5月31日(土)10:00~12:00

参加費:5,000円

※終了後、準備でき次第アーカイブを配信します。アーカイブ視聴期間は1ヵ月ほどを予定しています。

講師

kadoyari

Canva公式クリエイター

デザイナー歴19年。ロゴ、印刷物、WEBサイト、SNSなどのデザインを通して、ビジネスをサポートしています。Canvaのテンプレートを作成するCanva公式クリエイターとしても活動しており、1000を超えるテンプレートを公開中。Canva社よりCanva公式クリエイター・コミュニティのCanvassadorに認定されています。

https://www.canva.com/p/kadoyari/

https://kadoyari.com/

お申し込み

お申し込みはこちらから

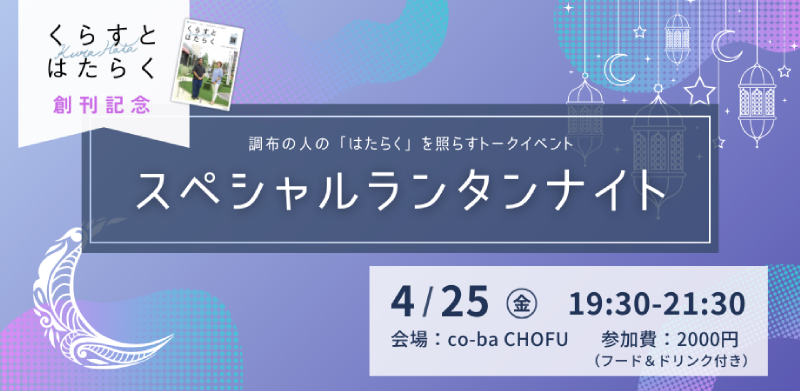

【イベント情報】自分らしい暮らし方、働き方を見つけよう~「くらすとはたらく」創刊記念・スペシャルランタンナイト~

今、「まち」に求められている「心地よさ」とは?

Polarisは、創業時より「心地よく暮らし、心地よくはたらく」ことをビジョンに掲げ、暮らし方やはたらき方の多様性が認められる社会を目指してきました。特に大事にしているのが「Loco-working」というコンセプトで、暮らし方・はたらき方に大きく影響を与える「まち」や「地域」との関わり方をテーマとし、事業に取り組んでいます。

Loco-workingとは

「身近な地域や愛着のある場所で、『暮らす』と『働く』がつながるはたらき方や、『愛着と誇り』を持って、自分の生活からの視点やそのまちにある資源を活用して創り出す仕事のこと」

現在、Polarisが拠点を置く「調布」では、まちが変化する過渡期にあります。私たちが持つ「まちの資源」とは何なのか、未来に向けて何を生み出し、繋いでいけるのか。今、私たちが求める「暮らしやすさ」「心地よさ」とは何なのか。本イベントでは、まちづくりに関わる方々をゲストに迎え、まちの心地よさについて、紐解いていきます。

※イベント当日は、Polarisのフリーペーパー『くらすとはたらく』創刊日です。もれなく、ご希望の部数をお渡しします。

開催概要

日時:2025年4月25日(金)19:30~21:30

場所:co-ba CHOFU(京王調布駅徒歩1分)

参加費:2,000円(軽食・ドリンクを含む)

定員:20名

プログラム

19:30~20:00 開会のあいさつ・歓談・食事

20:00~21:00 トークセッション「調布のくらすとはたらく」

21:00~21:30 グループトーク

※プログラムは変更となる可能性があります。

登壇者

唐品知浩(からしな・ともひろ)さん

合同会社パッチワークス アイデア係長

調布市在住 3人の子育て中。リクルートを経て「別荘リゾートネット編集長」。調布のコワーキングスペース「co-ba CHOFU」のメンバー同士で、街をリデザインする(同)パッチワークスを創業。「ねぶくろシネマ」「棟下式」などを企画・運営。街の課題を面白がって解決に取り組む「面白がる会」のスキームで、馬喰横山や全国の地域活性に取り組む。グッドデザイン賞2019.2022受賞。

標享介(しめぎ・きょうすけ)さん

西松建設株式会社 アセットバリューアッド事業本部 再開発事業推進部

西松建設株式会社にて各地区のまちづくりの事業推進を担当。勤務地は港区虎ノ門だが、業務の関係で調布にもよく訪れている。仕事柄、「暮らす」「働く」「賑わい」などの新たな場を創出することが大きな目的であるものの、最近は「場」を創るだけでなく、その後どうマネジメントしていくことが大事か、まちづくりの観点からも日々思考中。

十河信介さん(じゅうかわ・のぶすけ)さん

京王電鉄株式会社

1974年生まれ。大学卒業後、京王帝都電鉄株式会社(現京王電鉄)に入社。マンション、商業施設、オフィスビルの企画及びリーシング、都心ビルの取得業務に従事。グループ会社のリビタに出向し、「シェアプレイス」や「BUKATSUDO」などの企画・場づくりを行った後、京王電鉄に復職。再開発を担当する傍ら「下北沢ケージ」「タカオネ」「KO52TAKAO」の企画・運営を担当。

大槻昌美(おおつき・まさみ)

非営利型株式会社Polaris 代表取締役

一般企業にて営業事務を6年経験し、出産を機に退職。子育てに専念する。第2子出産後、娘ふたりと共に子連れでボランティアを始める。産後の家事援助「マザリングベル」(子育て支援グループamigo)の産褥シッターやNPO法人せたがや子育てネットの理事、保育スタッフ、子育てひろばのスタッフなども経験。きっかけと役割、仲間がいることで引き出される力の凄さを実感。Polaris創業メンバー。2016年、より変化に強い組織づくりを目指し戦略的意思決定主体を、代表を中心とする経営メンバーから参画する多様なメンバーへと拡張する「フォロワーシップ経営」を行うために代表取締役就任。

主催

非営利型株式会社Polaris

co-ba CHOFU運営会社。co-ba CHOFU内に事務所をおき、「未来におけるあたりまえのはたらきかたをつくる」をミッションに、ワーキングシェアの仕組みをつくり、地域に仕事をつくってきました。学びのコミュニティ「自由七科」では、「ここちよく暮らしはたらく」をテーマとした学びや対話の場を開催しています。

お申し込み

お申し込みはこちらから

【登壇情報】3月18日(火)女性ワークチャレンジ移動サロン×東京みんなでサロンにPolaris共同代表、山本弥和が登壇

3月18日(火)、立川上砂会館で開催される「女性ワークチャレンジ移動サロン×東京みんなでサロン」(主催:東京しごとセンター)に、弊社共同代表の山本弥和が登壇します。

開催概要

登壇内容:

ワークチャレンジセミナー「おかねのこと、しごとのこと、じぶんのこと」

変化の激しい時代において、自分がここちよくはたらき続けるためのヒントをワークを交えながらお話します。

日時:3月18日(火)10:00~13:40(開場9:30)※途中退場可能

場所:上砂会館 第1学習室(立川市上砂町1-13-1)

都営上砂町一丁目アパート敷地内

JR各線立川駅からバス(立川バス「立19-2」「立16-3」)「大山小学校」下車 徒歩1分

西武拝島線武蔵砂川駅から徒歩18分

詳細・お申し込み

プログラムの詳細やお申し込みについては、こちらよりご確認ください。

【イベントレポート】いつものまちで、新たな出会い「調布交流会vol.5」

「地域に顔見知りを増やそう!」を合言葉に、2024年5月より合同会社パッチワークスさんとPolarisで共同開催している「調布交流会」。

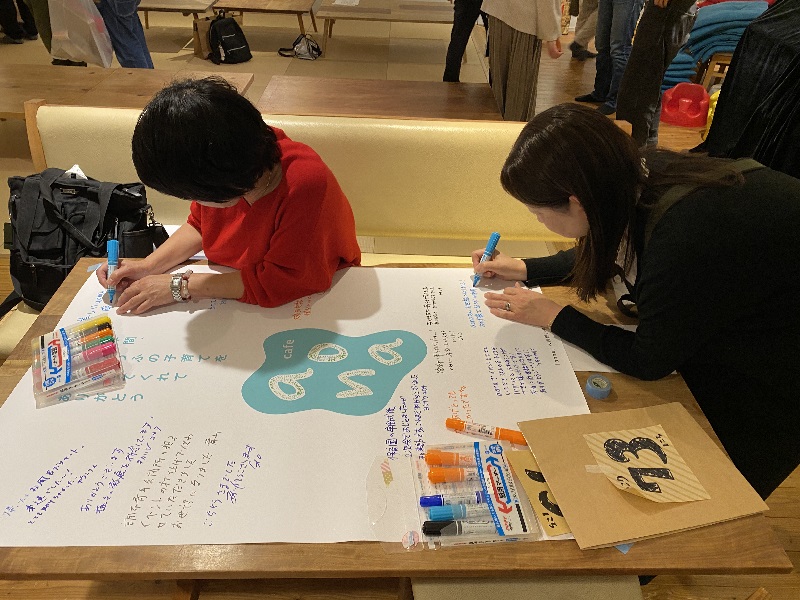

5回目は、2025年1月17日(金)19時から21時で子育てカフェ「aona」をお借りして開催しました。

当日の内容

ありがとう! 「子育てカフェaona」

子育てカフェaonaは、調布市が設置した子育て支援施設「こどもとフラット」内にあるカフェ。9年間に渡り、子育てする親と子どもたちに寄り添ってきました。天然木の板張りと広い畳スペースで靴をぬいで過ごすことができるので、子どもが寝転がっても安心。しかし残念ながら、2025年3月で営業を終了されるとのこと。調布交流会企画チームは、調布での子育てをそっと支え、新たなご縁を繋ぐ場所を提供してくださったaonaさんに感謝を伝えられたらと、寄せ書きポスターを用意しました。

温かい空気に包まれた「調布交流会vol.5」

今回の調布交流会参加者はスタッフ含め総勢41名。各自が持ち寄ったスナック、お惣菜、ピザやお寿司などに加えて、aonaさんから差し入れていただいた「鶏の塩タツタ」が並ぶ豊かなテーブルを囲みながら、会話を楽しみました。靴を脱いでくつろげる座敷席であったり、木のぬくもりに包まれた会場の効果もあったりと、いつも以上に、親しい仲間が集まるパーティーの雰囲気がありました。

「気軽に地域の人と知り合える機会が欲しかった」「これから調布に引っ越してくるので、知り合いを作りたかった」「他の地域に住んでいるけれど、過去のイベントの様子を見たら面白そうだったから」「これからやりたいことを一緒にやってくれる仲間を探しに」「自分の活動を知ってほしい」など、交流会への参加動機はそれぞれです。

リピーターの方は3割ほどで、それ以外は初めましての方ばかり。2か月に1度の開催ですが、毎回新しい出会いに恵まれています。

今までの交流会と変わらず、参加者全員の自己紹介タイムの後は、自由歓談。自己紹介では話し足りなかったことを話したり、名刺交換をしたりしていました。調布で顔見知りを増やす時間は、あっという間に過ぎていき、最後は恒例の集合写真撮影。参加者全員で片付けをし、21時半に終了となりました。

今年から、会場をPolaris運営のコワーキングスペース「co-ba CHOFU」だけでなく、調布市内の別の場所をお借りして出張開催していこうと思っています。

次回の開催は2025年3月の予定です。「今度こそは!」という方、お待ちしております。

関連記事

【募集終了】大田区エリア 住み心地に関するオンラインアンケート(謝礼あり)

お買物のこと、お出かけのこと、グルメやアクティビティなど、大田区エリアの街の住み心地について、アンケートにご協力いただける方に謝礼としてAmazonギフト券500円分を進呈します。

(所要時間:10分程度)

募集要項

応募条件:現在大田区在住で、年齢が40代~50代くらいの方

※特に長く大田区内にお住まいの方歓迎です。

謝礼:Amazonギフト券500円分

注意事項:

- 回答はお一人につき1回限りです。複数回の回答は無効とします。

- 応募条件に該当しない方の回答及び不適切な回答内容の場合には謝礼のお渡しはできません。

- 謝礼は1月末までにご登録いただいたメールアドレスにAmazon.co.jp(gc-orders@gc.email.amazon.co.jp)よりお送りしますので受信設定や迷惑メールフォルダのご確認をお願いいたします。

- リクルート主催のSUUMO物件広告制作のためのアンケートです。

大田区エリア 住み心地に関するアンケート

下記よりご回答ください。

お問い合わせ

件名:【大田区エリア】アンケートの件

*お問合せの際は上記メールアドレス宛に、件名に「【大田区エリア】アンケートの件」とご記載の上、メールでご連絡ください。