【募集終了】セミナー運営アシスタント

経営や行政マン向けセミナーの、運営アシスタントの募集です。

北参道駅すぐの場所で、現地受講生やオンライン受講生、講師の方のサポートや換気などを行っていただきます。

Zoomのサポートもあるので、Zoomの使い方がわかる人歓迎です!

民間企業や自治体向けのセミナーを数多く行っている企業での、セミナー運営のサポート業務になります。

現地とオンライン(Zoom) で、並行でセミナーを実施しているため、現地とオンライン双方のサポートを行っていただきます。

セミナー前後の準備後片付けとセミナー中の見守り、オンライン受講生へのチャット対応などが主な業務です。

基本的なビジネスマナー、基本的なPCスキルがあり、Zoomの簡単な操作ができる(または学ぶ意思がある)方にぜひお願いしたい業務です。

募集要項

セミナー運営アシスタント:2〜3名

稼働場所:副都心線 北参道駅すぐ、JR代々木駅徒歩10分

勤務時間:平日9:15~17:00(途中休憩1時間)または、12:00~17:15

※1ヶ月ごとのシフト制

業務内容:セミナー運営アシスタント業務。受講生や講師の方のサポート/会場内温度管理・換気など/Zoom操作サポート/会場準備片付け

報酬:1時間あたり1300円(トライアル期間は、1150円とします)

交通費:実費にてお支払いします(ただし、1日 1000円を上限とします)

応募条件:月5回以上勤務可能な方(たくさん入れる方歓迎です♪)/基本的なビジネスマナー/簡単なZoomの操作ができる方/守秘義務が守れる方

※Polarisとの業務委託契約となります。

こんな方に向いています。

- 平日まとまった時間で働きたい

- 外に出て働きたい

- マニュアルに沿って業務ができる

- チームでの情報共有ができる

業務説明会

ご興味のある方は、まずは説明会にご参加ください!

業務説明会

6/14(月)13:00から1時間程度(Zoomオンラインミーティングにて実施)

※ご都合の合わない方については、業務説明会の録画を6/16(水)までに試聴の上、6/16中にエントリーをお願いいたします。

録画参加の方については、別途オンライン面談(15分程度)を行います。

研修

6/21の週にオンラインにて1時間程度の研修を行い、7月からの業務開始となります。

シフト調整については、採用が決まった段階で希望を伺います。

応募方法

ロコワーク事務局あてに、メールにてご連絡ください。

ロコワーク事務局:kadokawa.katsuki@polaris-npc.com

件名:【セミナーアシスタント業務スタッフ募集の件】

下記必要事項をご連絡ください。

- お名前

- お住まいのエリア(最寄り駅:○○線○○駅)

- メールアドレス

- 連絡のつく電話番号

応募締め切り:6/11(金)

転勤族の妻は、はたらきにくい? 自分のはたらき方を見つけよう

夫の転勤に同行するために退職した妻は、その後、仕事をしたくても、ハードルが多く、一歩踏み出しにくいことがあるようです。

「いつ夫の辞令が下りるか分からないため、仕事に就きづらい」

「見知らぬ土地で知り合いがおらず、社会とのつながりが持ちづらい」

「今は仕事が出来ていても、転勤したら、ゼロからのスタートになる」

こんなモヤモヤを抱える転勤族の妻は、「未来におけるあたりまえのはたらき方をつくる」をミッションとする会社、Polarisにもいます。彼女たちは「はたらくこと」をどのように選んできたのでしょうか。転勤族の妻だからこその悩みや自分の求めるはたらき方について聞いてみました。

【お話をうかがった方】

みさとさん:大阪府在住。夫、長男(小2)、長女(年中)の4人家族。Polaris歴4年半。

Polarisでは、音声起こしやアンケート集計などの単発の業務からスタート。その後、地域情報提供業務(くらしのくうき)のコンシェルジュ、イベント運営、事務局等を担当。2018年からはコーディネーターとして業務設計を担う。

なおみさん:兵庫県在住。夫、長女(小3)、長男(年中)の4人家族。Polaris歴7年。

Polarisでは、アンケート集計やテレビ番組の文字起こしなど、子どもが寝てからできる単発業務を担当。子どもの成長と共に地域情報提供業務(くらしのくうき)のコンシェルジュ、地域経済新聞記者、社内報の立ち上げ、企画、デスクを担当。関西へ転勤後は、Polarisの関西展開を事務局としてサポート。

さとかさん:東京都在住。夫、長男(小1)、長女(年中)の4人家族。Polaris歴4年。

Polarisでは、地域情報提供業務(くらしのくうき)のコンシェルジュをきっかけに、商業施設のワークショップ企画運営、イベント企画運営、事務局等に携わる。現在は、広報として自社SNSの運用、WEB記事のライティングのほか、co-ba CHOFUのコミュニティマネージャーとして活躍しながら、Polarisのバックオフィスをサポートしている。

【INDEX】

どうする? 夫の転勤と自分のキャリア

――“転勤族の妻”になる前の皆さんのお仕事の状況を教えてください。

みさと:

ライフステージが変わるまでは全力で仕事をしたいと思っており、3年ごとに転勤がある、銀行の法人営業をしていました。

接待や残業が多い部署のため、仕事と家庭の両立は難しいと感じており、「どこかで選択が必要になる」と、入社時から思っていました。

そんななか転勤族の夫と結婚し、二人ともそろそろ転勤を迎える時期。別居婚を選んで今の仕事を続ける、という選択肢は持っておらず、職種転換もかなわず、退職を選びました。

なおみ:

私は、「結婚しても子どもができても、ずっと仕事は続けたい」という意思を持ちながらも、具体的にどのようにキャリア形成していくかのイメージができていませんでした。転勤族の夫との結婚を上司に報告した際、「旦那さんが転勤になったら仕事は辞めるの?」と言われ、急に現実を突きつけられたのを覚えています。それ以来、「転勤になったら退職する」という思考パターンができてしまい、夫の転勤をきっかけに退職。転勤先は小さな地方都市で、たまたま条件の合ったパート事務の仕事に就きましたが、長女を授かったタイミングで辞めることになりました。

さとか:

私が新卒で入社した会社は、配偶者の転勤について自分も帯同ができる制度がありました。入社前から「自分はその制度を使って、もし転勤族の人と結婚しても、子どもを持っても仕事を続けるんだ!」と意気込んでいました。

しかし、会社で人事や秘書の仕事に携わると、その制度の利用が周囲に歓迎されないと感じるようになりました。その後、同じ会社の夫と結婚し、夫の転勤が決まった際は、社内の空気を読んで、帯同制度を選ばず、退職を選択。転勤先では、夫の急な転勤や妊娠した際に迷惑にならないよう、契約社員や短期派遣の仕事を続けていました。

――皆さん、共通して“はたらき続けたい”という思いはあるものの、家庭との両立を考えた際に辞めざるを得なかったり、次の転勤への懸念から、新しく仕事を探すことに積極的になれなかったりしたようですね。

今のPolarisのはたらき方に出会ったのは、どのようなきっかけでしょうか。

みさと:

仕事を辞めてからは、バリバリ働いていた頃のようなプレッシャーやストレスからは解放されたものの、自分が無価値になったように感じました。納得して辞めたはずなのに、とても辛い時期を過ごしていました。

産後、「子どもが小さいうちは一緒にいたい」「長期的な仕事は転勤の際に迷惑がかかるのでできない」とはたらくことを制限する自分がいる一方で、「仕事がしたい」という気持ちは常にありました。

離職期間が長いと不安が増すため、資格を取ったり、在宅で単発の翻訳業務をしたり、何か活動をすることで不安を埋めているような日々でした。そのころ、Polarisのセタガヤ庶務部(在宅ワークシェア事業)の存在を大学の先輩から教えてもらい、登録へ行きました。

なおみ:

私は、仕事を辞めて娘が生まれてからは、「せっかくだから全国の転勤先の土地を楽しみながら、家族で過ごす時間を大切にしよう。そういう生き方も、幸せのひとつのカタチだ」というこれまでの自分にはなかった価値観を持てるようになっていました。

振り返ると、良くも悪くも、転勤という大きな波のうねりに乗って半強制的に思考の流れを変えられ、自分の中でのパラダイムシフトが起きていたように思います。

ですが、この時の私はこうした気持ちをきちんと言語化することができず、「仕事も育児も100%!」という社会の理想にモヤモヤしながら、何が正解なのか、解決策は何なのかを模索していました。そんな中、出会ったのがPolarisでした。

さとか:

私も最初の転勤地の大阪で子どもが生まれてからは、「転勤を楽しもう!」という考えにちょうどシフトしていました。ただそれは、「今ははたらけないから、転勤を楽しもう」という諦めが入ったものでした。

同期や後輩が楽しそうに仕事をしているのをSNSで見ると、「もし辞めていなかったら今頃は…」と何度も考えることがありました。会社の名刺を失った自分は、何者でもなくなった、今まで積み上げてきたキャリアって何だったんだと落ち込んだことも。でも、またいつかそのタイミングがくるはずと、自分自身に言い聞かせていました。

転勤で東京に来た際は、子どもが1歳だったこともあり、すぐに仕事をしたいという気持ちはなく、何かのコミュニティに属したら知り合いが増えるかな、という軽い気持ちで、知人から教えてもらったPolarisの登録に行きました。

「出産もキャリア」、新しい価値観をもたらしたPolarisのはたらき方

―――皆さん、ここなら何か見つかるかな、と様々な思いも持ってPolarisと出会ったわけですが、実際Polarisで仕事をはじめてから心境の変化などはありましたか。

みさと:

子育てとは違う世界を持てたことで、狭い世界にいるという不安は少なくなりました。

また、Polarisの運営に関わるようになると、今の在り方を自ら選択して、変化を楽しんでいる人たちに出会いました。その姿がとても新鮮で、新しい価値観をもたらしてくれました。

今はPolarisの他にも人材紹介の会社で業務委託として働いているのですが、Polarisの経験がなければ挑戦することはなかっただろうなと思っています。

なおみ:

私は自宅で子育てをしながらも、仕事ができることが何よりありがたかったです。「はたらく=子どもを預ける」が当たり前だと思っていたので、時間や場所にとらわれないはたらき方に出会えたことは、現在の自分の考えにも大きく影響を与えています。

また、Polarisという仕事軸の地域コミュニティに入れたことで、転勤先の見知らぬ土地でも自然と仲間ができ、仕事を通じて自分の住む地域の魅力をたくさん知ることができました。その街で暮らす人や働く人と一緒に、街づくりに関わったり、人と人をつなぐ仕事をしたり…おかげで街の小さな変化でも大きく興味を持って自分ごとのように見られるようになりました。仕事が軸となるPolarisの仲間とは、遠く離れても、いつでも一緒にはたらける気がします。これは、転勤族として数年その街に住み着いただけでは得られなかった財産だと強く思います。

さとか:

今ではテレワークという言葉も、当たり前になってきましたが、私がPolarisに登録した2015年はまだ、子どもがいながらも自宅で好きな時間にはたらけるというのは、新しいはたらき方でした。「こんなはたらき方があるんだ」と感動したのを覚えています。

また2人目を妊娠して、「妊娠出産でブランクが空いてしまう…」と不安に思っていた際、「子育てもキャリアだよ」という声をかけていただき、気持ちがとても楽になりました。

今までは「子育てや暮らし」と「はたらくこと」は全く別と考えていましたが、Polarisの暮らすとはたらくがここちよく混じり合っているスタイルが、自分のはたらき方の価値観を大きく変えてくれました。

仕事軸のコミュニティがあれば、いつでもどこでも、自分らしくはたらける

―――みさとさんとなおみさんは、Polarisで仕事をはじめてからも転勤があったそうですが、転勤の前後で変化はありましたか。

みさと:

昨年3月に、転勤ではないのですが長男の進学を機に、関西で定住・夫は単身赴任生活という形で東京から引っ越しすることになりました。

もともと転勤がいつあるか分からないということもあり、すべてオンラインで完結する案件を中心に担当しています。引っ越しの前後2~3日は稼働できなかったのですが、ChatWorkや業務の状況はPC一つで確認できたため、業務として何か引継ぎが発生することは全くありませんでした。

引っ越してからも引き続き関西からコーディネーターとして業務に関わっていますが、本当に何も変わっておらず、改めてありがたいな、と思っています。

なおみ:

子どもが幼稚園に上がり少し手が離れ、もっとPolarisの業務に積極的に関わっていきたいと思っていた矢先に夫の転勤辞令がおりました。やっと面白くなってきてこれからなのに!というタイミングだったので、悔しい気持ちが強かったです。

ただ、仕事の内容ややり方は大きく変わることはありませんでした。スペース運営や新聞記事の取材など場所ありきの仕事はできなくなりましたが、オンラインでできる業務が多かったので、引越後も続けることができました。転勤先が関西だったため、関西の地域情報提供コンシェルジュや京都のコワーキングスペース運営といったPolarisの関西進出案件に現地で関わることができたのは、良い経験になりました。

ただ、オンサイト(現地対応)業務で他のメンバーが顔をつき合わせて仕事をしているのを見ると羨ましく、正直寂しい気持ちになることもありますね。

―――オンサイト(現地対応)の業務は距離の問題を超えられませんが、Polarisがもともとオンライン業務が中心だったことで、引越し後も変わらず関われたようですね。

それでは最後に、皆さんの今後の展望を教えてください!

みさと:

居住地を定めたので、子どもたちが大きくなるまでは私も動かない予定です。

オンラインでの業務は通勤がないので効率もよく好きなのですが、コロナ禍で人と会うこと・接することについて改めて大切だなと思い、定住したからこそ会える距離の仕事もしてみたいな、と思っています。子どもの成長に応じて仕事に充てられる時間も増えていくので、今自分がこれからしたいことを考えているところです。

なおみ:

現在は私の地元に自宅を購入したため、今後、夫の転勤は単身赴任で行ってもらう予定です。そのため、ひとつの土地に腰を据えるからこそできそうな仕事に挑戦したいと考えています。

さとか:

私は2人とは違って、まだまだ転勤が続きます。来年はどこにいるのか(笑)

そのときになってみないと分かりませんが、一つ言えるのは、どこにいてもPolarisの仕事軸のコミュニティは続くので、前回の転勤時のときのように、“全てを失った”という絶望や孤独の心配はもうありません。

一つでも自分の居場所があるというのは、本当に心強く、Polarisの土台があるからこそ、新たな場所でも自信を持ってチャレンジできる気がします。

転勤で新たな土地へ行くことは、誰しもすごく不安で大変なもの。

夫や子どもたちは、新たな職場や幼稚園・学校に居場所が用意されている中、妻である自分にはどこにも居場所がないことに気づき、大きな孤独を感じたことがある人も多いと思います。

Polarisのはたらき方は、もともと子育て等ではたらくことに制約がある人たちが集まっている特徴上、テレワークが基本スタイルとなっています。場所や時間にとらわれないはたらき方ができるよう、オンラインツールを使って、国内各所はもちろん、海外にいても仕事ができる仕組みをつくってきました。

Polarisの仕事軸のコミュニティがあれば、転勤後も変わりなくはたらき続けることができ、居場所があるという安心感によって、新天地でも新しいことにチャンレンジする気持ちを持つこともできます。

Polarisの柔軟で多様なはたらき方は、転勤により、はたらくことを諦めていた人たちに、はたらき続ける未来をつくれるかもしれません。

『relay』に弊社に関する記事が掲載されました

“事業主”と”継業してくれる人”をつなぐ継業マッチングプラットフォーム『relay』に、代表取締役の大槻、取締役ファウンダーの市川のインタビュー記事が掲載されました。

カリスマ先代とは違う2代目だからできること。悩み抜いてたどり着いた「フォロワーシップ型リーダー」

事業継承については、弊社公式noteでも記事を公開しています。

2代目代表は「無味無臭」がいいー。組織の新陳代謝。

テレワークでのコミュニケーションに悩んだら、こうして解決!

コロナ禍により、多くの方がテレワークを経験することとなりました。お互いの表情を見ながら会議をし、ランチタイムに他愛もない話で距離を縮めるという機会が減り、コミュニケーションに課題を抱える方も増えているようです。

Polarisでは、テレワーク前提で事業がスタート。現在も多くのメンバーがテレワークをしており、コロナ禍以前も以降も、基本的には同じスタイルで業務を行っています。そこに、コミュニケーションの課題はないのでしょうか?今回は、Polarisの取り組み内容や取締役ファウンダーである市川望美の言葉を参考に、テレワークでのコミュニケーション課題解決のヒントを探ってみます。

INDEX

テレワークの悩み「あるある」、こんな対応いかがですか?

- Q1:テレワークでコミュニケーションの量が減り、仕事が進めにくく困っています。

- Q2:在宅時間が増えてから、家族仲がギスギスしています……。

- Q3:実は、テレワークになってから快適です。心地よいと思う一方で、このままでよいのか不安がよぎります。

- Q4:テレワークが中心だと、正しく評価されているのか不安です。

テレワークの悩み「あるある」、こんな対応いかがですか?

テレワークをしていると感じるコミュニケーションの悩みをピックアップし、解決方法のヒントをご紹介します。

Q1:テレワークでコミュニケーションの量が減り、仕事が進めにくく困っています。

A1:着々と普及しているテレワークですが、相手の顔が見えないので、従来の対面型コミュニケーションに比べて不安やストレスを感じる人も多くいらっしゃるようです。一緒にいれば気軽に確認できることも、メールでわざわざ確認するのは気が引ける……と、コンタクトを取らないでいると、「あえて聞くほどではないけど」ネタが積もり、業務の質を落とす場合もあります。

そこで、Polarisでは「雑談」を業務にうまく取り入れることで、日常業務を進めやすくする工夫をしています。

ポイントは次の3つです。

- 「短時間」

- 「プライベートネタ」

- 「業務時間外の活用」

まず「短時間」について。オンライン会議の5分前にオンライン会議ツールにアクセスし、雑談を通してお互いの近況報告をします。今日の気分や、最近あったことなどでもお互いの状況がわかり、コミュニケーションが取りやすくなります。

次に、「プライベートネタ」ですが、雑談の内容は、業務のことではなく、プライベートに関することを話します。そうすることで、親近感がわき、業務のチャット上でも会話がしやすくなります。

最後に「業務時間外の活用」です。PolarisではSNSを通して業務ごとのチームを作ることが多く、同じチームメンバーがSNSで発信することを通して、相互理解を深め、次の雑談のネタにつなげることができます。ただ、こうした実践は、「暮らす」と「はたらく」をあえて混ぜ合わせるスタイルを大事にしているPolarisならではの雑談のコツかもしれません。

新しい生活様式の実践には、新しい暮らし方やはたらき方が求められることでしょう。テレワークのコミュニケーションに悩んだら、改めて「雑談」の価値を多角的に見直してみることをオススメします。

▼共感するポイントがある方は、こちらも併せてご覧ください。

テレワーク中に「雑談」を織り込む3つのコツ|非営利型株式会社ポラリス|note

Q2:在宅時間が増えてから、家族仲がギスギスしています……。

A2:在宅時間が増え、パソコンと向き合う時間ばかりが増えると、身体的にも心理的にもストレスがかかります。蓄積されるイライラから、つい家族に当たることもあるでしょう。また、普段だったら見えないはずの(見ないですんだ)姿が見えて、相手にストレスを感じるという話も聞きます。

家族とはいえ、固有の価値観を持っている人同志、コロナ禍という閉塞した時代にどのようにコミュニケーションを取ったらいいのでしょうか。

Polarisでは、リベラルアーツ・ラボ「自由七科」を設け、「他人とともに自由に生きる」ための知恵やスキルを身に着ける研修や勉強会を企画しています。2021年春からはいよいよ「はたらくをアートする自由七科」として、学びの場が本格稼働します。

自分のものの見方や価値観は、本当に自分のものなのだろうかと、改めて自分の価値観を問い直し、他者との関わりを捉え直していきます。すぐに家族間コミュニケーションの課題解決にはつながらないかもしれませんが、自分の内面の声に耳を傾けることは、根本的な解決につながる可能性があります。

家族へのイライラはどこからくるのか?――これを機に、自分の中の価値観を見直してみるのも、家族間コミュニケーションを解決する一つの方法になるのではないでしょうか。

▼共感するポイントがある方は、こちらも併せてご覧ください。

Polarisの学びの場「自由七科」(全5学部)の「自分らしくはたらく学」主催講座

産後はある意味ロックダウン|非営利型株式会社ポラリス|note

Q3:実は、テレワークになってから快適です。心地よいと思う一方で、このままでよいのか不安がよぎります。

A3:テレワークは、満員電車に乗る必要もなく、通勤時間も不要、苦手な同僚に会わなくていいのでストレスが減ったという人もいるでしょう。自宅をテレワーク仕様にして、快適に仕事ができているのであれば、歓迎すべきことのはずです。

Polarisは「ここちよく暮らし、ここちよくはたらく」という言葉を掲げており、事務所兼コワーキングスペースの名前も「cococi」です。ここちよさを探求していると言っても過言ではありません。

しかし、中には「ここちよい」=「生ぬるい」というように感じる人もいるようです。市川の言葉を借りてみましょう。

過去を振り返ると、頑張り屋さんだったり、努力をきちんと積み重ねて行けるタイプの方たちが、努力の先に成果がある、と信じられる人。ゴリゴリやってナンボ、という根性がある人、ヒリヒリする状況が燃える!というタフな人か、そんな人たちからすると、ちょっと物足りない言葉なのかもしれません。*

質問者の方は、努力家で、ここちよくない環境でも努力することで、成果につなげた経験をもっているので、ここちよい環境が不安なのかもしれません。

ただ、一方で、ここちよさを感じることは自分の感覚を信じて選ぶことであり、そこには痛みが伴うこともあるようです。再び市川の言葉を紹介します。

自分の感覚を信じられないと、ここちよさを感じることはできない。自分自身にここちよさを許せない。力を抜いてしまうことが怖いのかも入れない。(中略)だけど、自分の感覚で選ぶという行為は、誰かの感覚によって与えられたものを選ばない・捨てる、ということでもあったりする。そこには痛みが伴うかもしれない。今までいた場所から自分だけ離脱することになって、さみしさや孤独を感じることもあるかもしれない。*

「ここちよさ」を知り、「ここちよくあるために行動」を取ることは、「試される」ことでもありシビアなことではないかと市川は言います。最後にもう一言。

でも、「ここちよさ」は、封印しないでもいい。「頑張り」と併用できる力でもあると思ってる。

「ここちよさ」は、自分の感覚、特に身体感覚に紐づくものなので、「頭」で考えた「正解」にモヤモヤしても、「それってここちいい?」と、自分に問いかけてみることで、頭で考えると出てこないような選択や、自分の中にある正解を導き出すことができるようになるかもしれない。*

*引用元:「ここちよさ」は「ぬるい」のか?|非営利型株式会社ポラリス|note

ここちよさに不安を感じたら、感覚を信じて、ここちよさを肯定していくのも、自分と向き合う一つの方法です。

Polarisは、さまざまな人が新しい働き方、多様な働き方を実践していくための試行錯誤の場を提供するとともに、これまでのやり方や慣習にとらわれず、「自分にとってのここちよさ」ということを価値判断の軸としています。個々のメンバーが、自分なりのここちよい働き方を叶えられることを目指しています。

▼「心地よさ」にモヤモヤしている方は、こちらも併せてご覧ください。

快・不快と心地よさ|非営利型株式会社ポラリス|note

Q4:テレワークが中心だと、正しく評価されているのか不安です。

A4:テレワークだと、勤務状況を正確に評価されているか、心配になる部分もありますね。おそらく、従来のように同じ場所で勤務時間を共有できていないことで、本当は評価してもらえることを見逃されるのではないか、などの懸念が出てくる場合もありそうです。

社会で生きていると、少なからず他人の評価を受ける機会があります。「評価されること」や「他人の評価軸にあわせること」に慣れると、人は評価されることに対して不安や不満、ストレスを抱えることが多い一方で、評価されていたほうが楽、という側面も持ち合わせています。

もし、テレワークでの評価に疑問が残るのであれば、セルフチェックをして自己評価を付けておくとよいでしょう。見えない部分でも自分なりの工夫をしていればそれを書いたり、成果につながるプロセスを可視化したりしておくことで、客観的に仕事の成果を整理できます。

Polarisでは、定期的にチームによる振り返りの場を設け、自分自身がPolarisでの役割と業務、そして、組織とのかかわり方について考える場を設けています。役職や業務指示による「やらせる」のではなく、「自分のこの立場、この役割だとこうすることがいいんだろうな」、「状況が今こうならば、こうしていくほうがいいだろう」というように、「おのずとそういう考えが導き出される」流れで進めています。

また、Polaris流マネジメントの一環として「セルフチェック」というものを採り入れています。これは、誰かが評価するのではなく、自ら振り返りチェック(点検)するよう促しています。

「セルフチェック」については以下の三本柱で進めています。

Polarisのツールセット(抜粋)

- 11のキーワードセルフチェック:Polarisの価値規範である「未来のために今大事なこと」という11のキーワードをチェックシートにしたものを「実現度」1~10点で自己採点する。

- トランジションモデル:自分の役割を、半年から1年のスパンでどのように組織の中で転換していくか考える

- 総括:業務量など自分によって心地良いものになっているか、チームPolarisメンバーとして今後具体的にどんなことをやっていきたいかなど

大事なのは、これらのチェックシートを単に書いたことで終わらせず、ワークショップスタイルで発表し、メンバーがフィードバックすることです。Polarisのセルフチェックは「セルフ」だけど、全てのプロセスで一人ではないことがポイントです。

また、セルフチェックで知った気づきによって、自分を取り巻く環境や自分と自分の担当業務の関係をひも解いていくきっかけにもつながる要素もあります。

▼セルフチェックについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください

自ずから然り~評価されることからの脱出|Polaris流マネジメント#1「セルフチェック」|非営利型株式会社ポラリス|note

フリーランスが前提の、Polarisのはたらき方ですが、多様なはたらき方が認められるこれからの時代、自分のはたらき方を一歩踏み出したい人の一助となることを願っています。

「cococi×co-ba CHOFU」にかけた想い

~つながりの根が大樹になるまで~

2021年3月1日、Polarisの事務所「cococi」と、Polaris運営の会員制コワーキングスペース「co-ba CHOFU(コーバ チョウフ)」が融合し、調布駅より徒歩1分の場所に移転しました。

Polaris新オフィス「cococi×co-ba CHOFU」紹介

内装工事をお願いしたのは、「ともにつくること」をコンセプトに、床張り・壁塗りといった施工を「DIT(Do It Together)ワークショップ」という形で進めていくKUMIKI PROJECTさんです。

コロナ禍の影響により、同じ場所で共に過ごすことが減った今だからこそ、Polarisでは、「場」に「こと」や「人」が集まり、時間を共有することを見つめ直しています。そこで起こるシナジーと、その先に描くものについて、KUMIKI PROJECTのくわばらゆうきさんと、Polarisの大槻、野澤が語り合いました。

INDEX

「ともにつくること」は愛着のある「居場所」をつくる

―KUMIKI PROJECTさんは、「ともにつくること」を通じて人と場の可能性を広げるために、DITワークショップを通した空間づくりを手掛けられていますが、単に空間をつくるのではなく、「ともに」つくることにこだわる背景を教えてください。

くわばら)10年前、陸前高田市で復興支援活動をしていたのですが、その時にみんなでともにつくった集会所が、地域の人たちの居場所に変わるのを目の当たりにしました。それ以来、ともにつくることでそこが居場所になっていく、ということにこだわりたいと思って事業を行っています。

単なる場所が人の「居場所」に変わるためには、何があればいいんだろう?と考えたときに、「そこにしかない〇〇がある」と言えるといいのでは、と思いました。「好きな人たちが集まっている」「一緒に作った記憶がある」「自分が作った家具がある」といった「そこにしかない〇〇」「愛着を持って接することできるもの・こと」がその場にあることが必要だと感じています。そういった「愛着のあるもの・こと」を、ともにつくることで生み出していきたいというこだわりがあります。

愛着の生まれ方も、たまたまそこに居合わせて、たまたま一緒に一つの家具を作った、というような、偶発性の積み重ねが、愛着に変わっていくことに必要なのではないでしょうか。

コンセプトを作り込んで、デザインがきれいに作られた空間は日本中にあふれています。しかし、「居場所」を感じることは少ないように思えます。そこで、「ともにつくる」という手法を使うと、偶然の出会いが積み重なり、愛着やオリジナリティが湧いて、「居場所」になると考えています。

―Polarisは、「未来におけるあたりまえのはたらき方」を作るために、創業時からリモートワークをベースにした事業設計をしたり、履歴書に書けないキャリアを可視化したりと、会社視点ではなくはたらく側の視点で事業を創出しています。今回co-ba CHOFUの内装設計をKUMIKI PROJECTさんと一緒に進めようと思ったきっかけを教えてください。

野澤)以前よりご縁があって、くわばらくんがやっているKILTA(キルタ)という財団の評議員として参加しています。KILTAには「DITインストラクターの養成事業」があり、壁塗りや床張りといった空間づくりをしたい人たちを伴走する人を育てています。この人はDITファシリテーションにおいて「困っていたら助けるが、過剰に手は出さない」というスタンスで臨みます。

私もDITワークショップを何度か体験しましたが、参加者はDITの舞台である物件のオーナーや、DITに興味を持った、ものづくり素人の方たちでした。しかし、立場に関係なくフラットな関係性の中で、ともにつくる様子を見て、魅力を感じました。そういう作業の進め方を作り出したくわばらくんを全面的に信頼できましたし、Polarisとも親和性があると感じました。

また、Polarisの事務所もco-baに融合することになりました。co-ba CHOFUに関わる人が増えるからこそ、DITをすることで、多様な人がフラットな関係でともに「co-baにいる」ことができるよう、DITの依頼を決めました。

実際に今回の「cococi×co-ba CHOFU」の内装DITワークショップでは、co-baのコミュニティマネージャーや会員さんやその家族だけでなく、Polarisスタッフやクライアント、普段からお付き合いのある地域の方にも声をかけ、ともにつくる経験ができました。

「働きすぎないゆとり」が優しさを生む

―co-ba CHOFUの空間づくりに当たり、両者で話されていた「大事にしたいこと」について教えてください。

大槻)コミュニケーションをしやすいレイアウトやしつらえと、時には仕事の手を休めてリラックスできる場所が欲しい、というこだわりがありました。

くわばら)コンセプト文に入っていて面白いと思ったのは、「働きすぎないゆとり」ということでしたね。座席と電源だけでなく、時にはリラックスできる空間について考えていく中で、「ヒノキの床材を使った小上がり」が生まれました。リモートワークが当たり前になり、仕事と暮らしの境目も余白もなくなり、つい仕事をやりすぎてしまいがちです。コミュニケーションが活発になるには、ゆとり、余白が必要ですよね。それが、「働きすぎないゆとり」にもつながって納得でした。

―実際にワークショップを経て感じていること、その場で聞こえてきた声を教えてください。

野澤)例えばバーベキューなどで一緒に料理を作ることもできますが、家具をつくる方が共同感を強く感じました。

今回、本棚も作りましたが、木材が重くて、何人かで力を合わせないと組み立てられませんでした。誰かの手を借りないと作れない、ということが料理よりもたくさん起きたのです。

大槻)4日間のワークショップの中で、普段は役職や役割を通して関わってきた人たちが、「co-baをつくる」という協同作業を通して、まさにフラットな関係性を築くことができました。壁塗りや小上がりの床張り作業では、会員さんやスタッフのお子さんが大活躍で、大人が働く場が、子どもたちの手を借りて完成したのです。多様な人が、お互いを気遣いながら作業する様子は、とても幸せな景色でした。

そして、「ともにつくる」ことに巻き込み力の強さを感じました。自分たちが作業しているからこそ「一緒に作りませんか?」と声をかけやすく、偶然近くを通りがかった知り合いが立ち寄ってくれるなど、偶発性が積み重なっていきました。

このワークショップを通して、関わった人たちにここを「自分の居場所」だと愛着を感じてもらうことができたのでは、思っています。

くわばら)中には、参加者同士のコミュニケーションや優しさに癒されて、涙を流された参加者がいたそうですね。そんな建築の現場があるなんて聞いたことがなかったから、ああ、有難いなぁと思いました。

これは別にKUMIKIがつくる場がすごいわけではなく、僕らは鏡のような存在だと思っています。ワークショップが、依頼者の培ってきた関係性の豊かさを、分かりやすく可視化する場になっているのです。

調布に根を張り巡らせ、街に息づく「場」へ

―co-ba CHOFUで今後挑戦したいこと、「場」に期待したいことはなんでしょうか?

野澤)地域をさらに意識して、「調布の足場」の一つとして在りたいです。これから駅前再開発もあるため、景色や文化・風土・行き交う人が変わっていくと思いますが、面白くない街にはしたくないですね。「場」を作りましたが、閉じずに、街のプレイヤーがヤンチャできる場所にしていきたいと思います。

大槻)「おかえり」と言える場所になったらいいなと思っています。そして、今回作った場で人がつながった、「その先」に関心があります。コンセプトに「つながりの根を張り巡らせる」とありますが、co-baという根っこからどんな枝が伸びていくのか、とても楽しみです。

たくさんの人の手を借りて完成したcococi×co-ba CHOFU。これからも様々な「ともにつくる」を積み重ね、「つながりの根を張り巡らせる」ことでしょう。ここにしかない大樹に成長していく様子を、今まで関わってくださったみなさまと、これから出会うみなさまと共に見守っていければ幸いです。

ワークショップの様子が動画になりました

「はたらくにまつわるすべての人と考える『なぜはたらく×アートなの?』」―自由七科イベントレポート―

Polarisでは「はたらくをアートする自由七科」として、2021年春に学び事業をスタートしました。 そこで、2021年4月4日にオープンセミナー「はたらくにまつわるすべての人と考える『なぜはたらく×アートなの?』」を開催。梅本龍夫先生をお迎えし、Polaris取締役ファウンダー市川望美と、はたらくとアートについて語り合っていただきました。

「普通」とは何なのか

多様性が求められるようになり、自分らしいはたらき方を模索する人が増え始めました。その流れはコロナ禍で一気に加速したように思います。これらの時流の中で、「普通」の概念が大きく変化していると感じますが、そもそも普通とは何なのでしょうか。まずは「普通」についての語り合いが始まります。

市川:私は幼少期から2種類の「普通」の存在を感じていました。それは、自分にとっての普通と世の中にとっての普通です。

梅本先生:後者の「普通」は、社会や所属するコミュニティにおけるモデルストーリー、行動規範だとも言えます。世の中の「普通」が社会の行動規範だとすると、市川さんのように自分にとっての「普通」に気づいている人は、異なる「普通」を押し付けられ、息苦しさを感じますよね。世の中の普通が自分にとっての普通とは違うから理解ができないのです。

「普通」が機能しなくなった社会

梅本先生:息苦しさがありながらも、経済が右肩上がりだったころは「普通にしていれば未来はよくなる」という共通認識があり、どうにか普通を受け止めることができたのだと思います。ところが、右肩上がりの時代は終わり、未来が不確実になると「普通」が機能しなくなります。そこで不安を抑えられなくなり、多様性のある社会をつくろうと叫ばれているのが現在です。

ビジネスの世界においても、こうした状況を打破するために、哲学に関心が集まったりしています。論理や科学を積み重ねてきたビジネスにおいても、哲学という新しいアプローチが求められているのです。

市川:ビジネスが哲学に回帰しているように、Polarisでは、「はたらく」本質に立ち返り、いかに表現していくかを考えています。内面から湧き出すものを型にとらわれず表現していくことは、アートと捉えられるのではないでしょうか。はたらき方の探求を「はたらき方をアートする」という表現へシフトし、じっくりと深耕していきたいと思います。

最近よくアートとは何かということを考えているのですが、アートにはアーティストと作品を見る人の共同行為という一面もありますね。Polarisでも対話を大切にしたいと考えています。

梅本先生:アートというのは非言語なもの。感情を揺さぶられるような身体感覚が非常に大切で、その感覚を探っているうちに自分の本質、「ソース」に気づくのです。1人1人のもつ「ソース」は普遍的で、命あるものなら皆、理解できるものです。対話を通じて身体感覚を探る中で、お互いのソースに触れることができるのではないでしょうか。

小さな物語を包摂する社会へ

市川:立教大学大学院時代、梅本先生の元でライフストーリー(物語)研究をしてきました。

その中で学んだのは、多様性を認める社会というのは、社会のモデルストーリーという大きな物語から、1人1人の小さな物語を認める社会ということです。まずは個人が自分のオーセンティシティ(自分自身の中にある「根源的な自分らしさ」)に根ざした物語を見つけることがスタートなのかもしれません。自由七科で最初に開講する本講座も、自分のオーセンティシティを探究するものになっています。

梅本先生:会社ではなかなか自分の本質に立ち返ることが難しい人も多いので、自由七科のような場から小さな物語が生まれてくるといいですね。そして、小さな物語をふわっと包み込む、新しい物語が常にアップデートされていくのが理想の社会なのではないでしょうか。

――生きにくさを抱える人が多い時代になっていますが、自分の本質に立ち返り、表現しようという意志とそれを受け止める場があれば、新しい物語を紡ぐことができそうです。

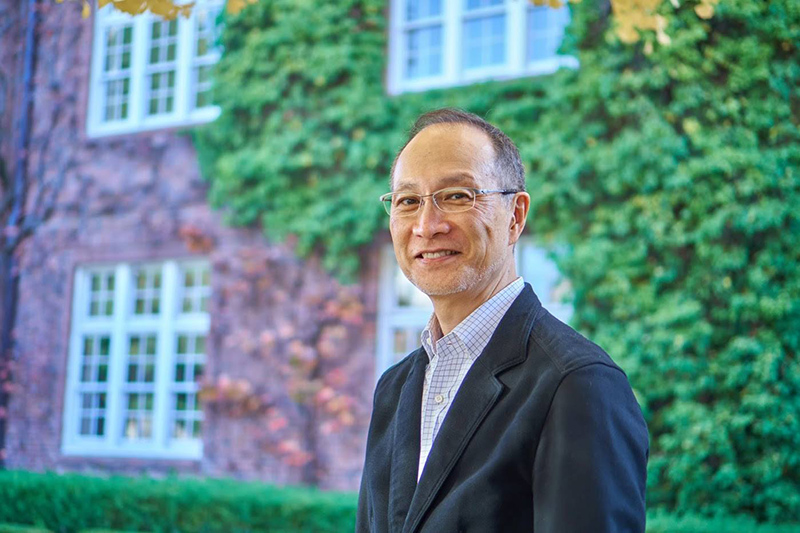

梅本龍夫(うめもとたつお)

iGRAM代表取締役 物語ナビゲーター

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授

立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科客員教授

市川望美(いちかわのぞみ)

非営利型株式会社Polaris取締役ファウンダー・ファンドレイザー

NPO法人Loco-working協議会代表理事

立教大学社会デザイン研究所研究員

本講座「オーセンティック・ライフキャリア講座」5月1日開講!

「ねばならない」という、外側にある価値観やプレッシャーに対抗するのではなく、自分の内側にある価値観を探求し、「オーセンティシィ=根源的な自分らしさ」を育むこと。その自分らしさを軸に、のびやかに、生き方やはたらき方を創っていくこと。

どこにいても、誰といても、何をしていても、自分らしさを表現できる感性と力を得ること。

それが「オーセンティック・ライフキャリア講座」の目的です。

今回のオープンセミナーでピンと来た人はぜひ詳細ページをチェックしてください。

【登壇情報】

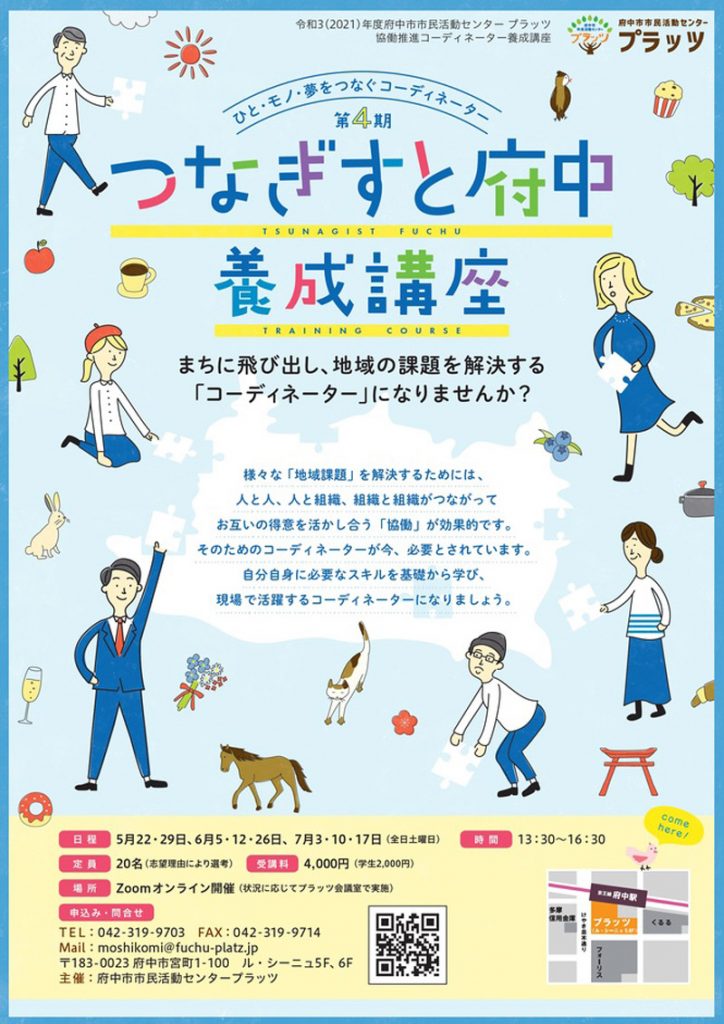

「つなぎすと府中養成講座」に取締役ファウンダー市川が登壇

府中市市民活動センター プラッツ主催「つなぎすと府中養成講座」が、

2021年5月22日(土)から全8回の連続講座で開催されます。

本講座にて、5月29日(土)の第2回に、

取締役ファウンダーの市川望美が講師として登壇します。

開催概要

日時:2021年5月22日・29日

6月5日・12日・26日

7月3日・10日・17日(全日土曜日)

各回共に13:30~16:30

※5月8日(土)に事前説明会(無料/申込不要)あり

会場:Zoomオンライン開催(状況に応じてプラッツ会議室で実施)

参加費:4,000円(学生2,000円)

定員:20名(志望理由により選考)

詳細:府中市市民活動センター プラッツHP

申込方法:ウェブフォーム(https://bit.ly/3lgZxIX)からお申込みください

※申込締切2021年5月14日(金)

主催:府中市市民活動センター プラッツ

女性の多様な働き方、創業・起業支援、ワークシェア推進、組織開発などテーマやニーズに合わせてご提案いたします。

Polarisの「講演・セミナー」詳細については、こちら

講演依頼はこちら

【開催終了】5/1(土)開講!

オーセンティック・ライフキャリア講座

――自分のものの見方や価値観は、本当に自分のものなのだろうか。

Polarisの学びの場「自由七科」。その中にある、5つの学部のひとつ「自分らしくはたらく学」主催の講座が、5/1(土)から開講します!

オールオンライン、少人数のゼミ形式の講座です。

どこにいても、誰といても、何をしていても、自分らしさを表現できる感性と力。

それらを自分の中に見つけ、はぐくむために…

一緒に学び、探求しませんか。

「はたらくをアートする自由七科」

学び、探究しなくても「はたらく」ことはできるかもしれない。

けれどこの先ずっと、このまま続けられるのか、と思うと不安になる。

もっとここちよく、もっと私らしさに根ざしたはたらき方を探究してみる。

仲間と語り合い、惑うことがあっていい。

はたらくことを自由に描き、表現することが未来におけるあたりまえのはたらき方をつくることに繋がっていく。

共に探究し、試行錯誤する。

そんな「学び」の場・コミュニティが自由七科です。

本講座の主題である「オーセンティック (Authentic)」とは、正統、本物であるさま、信頼できる様子、という意味です。ギリシャ語の「根源となる」が語源で、絵画や宝石などのモノに対して使うときは、「まがいものではない」という意味になるけれど、気持ちや人間に対して使うときは「ありのまま」「自分自身に正直である」といった意味あいとなります。

つまり、自分自身の中にある「根源的な自分らしさ」が「オーセンティシティ」であり、ありのままの自分を表現し、自分らしく生きることが、「オーセンティックである」ということになります。

外側にあるものでなく、自分の内側にあるもの。「価値観」「信念」「守りたいもの」「譲れないもの」のように、「自分を揺さぶり、動かすもの」の中に、「自分らしさ」は表現され、また、何気ない毎日の暮らしの中、小さな日常の選択の中にも、「自分らしさ」は表現され続けているはずだけど、その表現は時に難しい。

自分自身を表現するよりもまず役割を全うしなければと、自分らしさを押し殺したり、仮面をつけないといけないと思い込んでしまったり、いろいろ考えすぎて自分らしさを見失ってしまったり。

「自分らしく生きたい」と思っても、なかなかそう簡単にはいかないものです。

この講座は、自分自身の過去の経験や、今の想いから、「根源的な自分らしさ」や「自分らしいものの見方」「自分らしい世界とのかかわり方」を見つけるためのステップが沢山織り込まれています。

そして、「ライフキャリア」とは、その人の人生そのものをキャリアだととらえること。

いわゆる職業生活における「キャリア」だけでなく、暮らしの中で積み重ねてきた経験丸ごと。例えば、家族や地域との関わり、趣味、社会的な活動、自分自身が担う様々な役割なども含めた日々=ライフ全体をキャリアだととらえることです。

「ねばならない」という、外側にある価値観やプレッシャーに対抗するのではなく、自分の内側にある価値観を探求し、「オーセンティシィ=根源的な自分らしさ」を育むこと。その自分らしさを軸に、のびやかに、生き方やはたらき方を創っていくこと。

どこにいても、誰といても、何をしていても、自分らしさを表現できる感性と力を得ること。

それが「オーセンティック・ライフキャリア講座」の目的です。

開催概要

プログラム(全5回)

#1 5/1(土)「社会」と「私」のつながりを知る

【Authenticity、Authentic Life Careerについて知る】

- 私たちは選ばされているのかもしれないー選択するということ

- 社会構成主義から学ぶ社会と私たちの関係性

- 大きな物語(グランド・セオリー)から小さな物語、そして新しい物語へ

- 多様な価値観の中で自分らしく生きる

#2 5/15(土)「自分だけのものの見方」で世界を見つめる

【自分の価値観を知る】

- 自分が心地いいと感じること、心地悪いと感じること。

- 「仕事」は何のためにあるんだろう?

- なぜあなたは仕事をするの?

- あなたの人生に生きがいや価値を与えるもの、意味を与えるものってどんなもの?

- あなたの人生は、家族や地域社会、世界とどう関係している?

- お金、名声、目標達成は、満足できる人生とどうかかわっている?

- 誰かの価値観が入っていないか点検する

【ワーク】仕事観と人生観

#3 5/29(土) 「自分なりの答え」を生み出す

- 過去に学ぶ、生活史に学ぶ

- 「ライフストーリー」を語り「パンドラ」を開ける

- 自分の「とらわれのストーリー」を知る

- 客観的事実と真実を分けて考える

- 出来事を意味づける

- 自分らしさに根差した「オーセンティック」な解釈をする

【ワーク】ライフチャートをつくる

#4 6/12(土)「新たな問い」を生み出す

【望む未来を描き表現する】

- 「今を生ききる」ということ

- 「今」の私がどうあるべきか、何をすべきか

- 自分への願い、目標だて

【ワーク】お手紙のワーク「わたしからわたしへ」いつのわたしに、どんな言葉をおくろう?

#5 6/26(土)自分自身に巡り合う

【それぞれのオーセンティシティについて語る】

- クロージングセッション

- 「宣言」ー自分のオーセンティシティについて語る

- みんなからフィードバック/フィードフォワード

【6/5(土)feed-back&wrap-up】※参加費無料

受講期間中に「フィードバック&ラップアップ」の会を開催します。分からなかった所や深堀したいことを話したり、ワークに対して相互にフィードバックするような場です。ノンプログラムのカジュアルな場ですので、このプログラムからのインスピレーションできままにおしゃべりするような場になるかもしれませんし、追加の講義のような形になるかもしれません。参加される皆さんと一緒に使う時間なので、ぜひご参加ください。

※アーカイブ受講の方で、ワークに対して発表したり、誰かとこの件でお話ししたい、という方はぜひこの機会をご利用ください。

時間:全日とも9:30-11:30

※11:30-12:30はランチ&フォローアップ(希望者のみ)

※自分のタイミング合わせて録画を確認する「アーカイブ受講」も可能です(ランチタイムはアーカイブしません)

参加費:25,000円(全5回)

※初回のみ単発参加あり 5,000円

参加方法:本ゼミでは、ZoomというWeb会議システムを活用します。

Zoomでの視聴方法など、詳細はお申込み頂いたあとに届くチケットからご確認いただけます。

※ご不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

定員:15名

講師:市川望美

非営利型株式会社Polaris取締役ファウンダー

ソーシャルデザイン事業部統括 Chirf Story Officer

自由七科ラボメンバー

立教大学 社会デザイン研究所 研究員

主催:

非営利型株式会社Polaris(★令和元年度 東京都女性活躍推進大賞 地域部門大賞受賞)リベラルアーツ・ラボ「自由七科(じゆうしちか)」

その他:

- 各回後日確認できるアーカイブをつくりますので、都合がつかない場合はアーカイブで受講ください。

- 初回のみご参加の場合も、ご参加の回についてはアーカイブ視聴可能です。

- 単発からゼミ参加への切り替えも可能ですが、全5回のゼミ参加でお申し込みの方を優先します。

♦︎お申し込みはこちらから