地域イノベーションとは

ソーシャルビジネス用語集#7

「地域イノベーションとは」

INDEX

地域イノベーションとは

地域イノベーションとは、「地域」×「イノベーション」からなる言葉で、その定義は使う人によって多少異なります。差異が生じるのは「地域」がどの粒度で語られるか、「イノベーション」が何を指すかに影響されているためです。そこで、まず「イノベーション」について捉えていきます。

イノベーションとは

イノベーションを初めて定義したのは、オーストリアの経済学者ヨーゼフ・シュンペーターです。シュンペーターは1912年に出版した著書『経済発展の理論』の中で、「新結合」という言葉を用いて、イノベーションの概念を提唱しました。新結合とは、既存の要素を新しい方法で組み合わせることで、新たな価値を創造することを意味しています。

もともとは「技術革新」に限定した理論ではありませんでしたが、1958年の『経済白書』(旧経済企画庁)でイノベーションが「技術革新」と翻訳されたため、日本ではこの認識が普及することになりました。

シュンペーターは、イノベーションには5つの類型があるとしています。

1.新しい財貨(プロダクト・イノベーション)

【参考・出典】ヨーゼフ・シュンペーター 『経済発展の理論』(八木紀一郎・荒木詳二 訳

2.新しい生産方法(プロセス・イノベーション)

3.新しい販路(マーケット・イノベーション)

4.新しい供給源(サプライチェーン・イノベーション)

5.新しい組織(オーガニゼーション・イノベーション)

それぞれ、どのようなものか見ていきましょう。

1.新しい財貨(プロダクト・イノベーション)

プロダクト・イノベーションとは、従来とは異なる革新的な新商品(新製品・新サービス)を開発して、差別化を図ることです。歴史を辿れば、テレビや洗濯機、冷蔵庫といった家電もプロダクト・イノベーションの一例。スマートフォンが生活必需品になっているのもその一つです。これらのプロダクトの誕生により、新しい市場が生まれ、人々のライフスタイルは大きく変わりました。

しかし、技術革新はプロダクト・イノベーションの必須条件ではありません。プロダクトイノベーションには、①技術主導型、②ニーズ主導型、③類似品型、④商品コンセプト型の4つの型があり、上述した家電の例は①技術主導型に当たります。②~④の型は、技術革新に依存せず、顧客のニーズの掘り起こしや、競合の製品にさらに付加価値を付けることなどで実現されます。

2.新しい生産方法(プロセス・イノベーション)

プロセス・イノベーションとは、新たな生産方法や、流通方法を導入することです。例えば、従来は人力で対応していた製造プロセスにロボットを導入することや、実店舗での販売からオンライン販売に切り替えるなどの例が挙げられます。プロダクト・イノベーションが売上拡大を目的とするのに対し、プロセス・イノベーションは、生産性向上やコストの削減を目的とすることが多いのも特徴です。

3.新しい販路(マーケット・イノベーション)

マーケット・イノベーションは、新たな市場に参入し、新規の顧客、ニーズを開拓することです。既存事業で培ったノウハウや技術を、全く異なる分野に展開して新たな事業を確立するパターンが多いものの、未知の領域で事業展開を図ることもあります。写真のフィルム研究技術が化粧品開発に生かされたような展開です。

4.新しい供給源(サプライチェーン・イノベーション)

サプライチェーン・イノベーションは、商品を作る原材料や、供給ルートを新規開拓することです。例えば、消費者が仲介業者を介さずに、生産者から直接商品を購入できるようになったり、原材料を海外から国産に変えたりすることなどの例が挙げられます。

5.新しい組織(オーガニゼーション・イノベーション)

オーガニゼーション・イノベーションは、組織を変革することで、業界に大きな影響を与えることです。具体例としては、トップダウン型からボトムアップ型への転換や、社内ベンチャー制度の導入などが挙げられます。

日本では「技術革新」と訳されたイノベーションでしたが、その後、2000年代に入ると、シュンペーターの定義に立ち返る動きが起きました。現在では、イノベーションは技術分野に留まらず、社会的に大きな変化をもたらす人・組織・社会の幅広い変革を意味するものとして浸透しています。

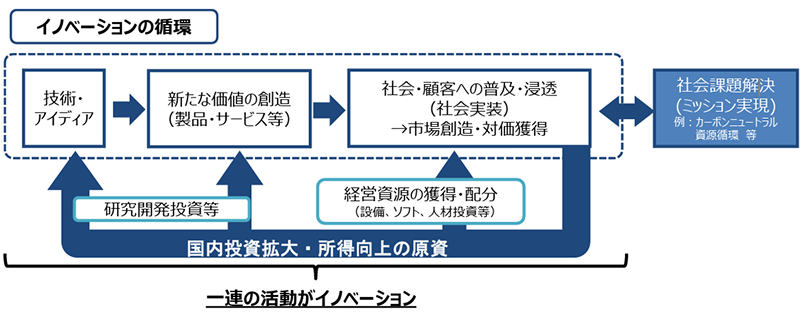

2023年に経済産業省が発行した資料では、イノベーションとは次のように定義されました。

1. 社会・顧客の課題解決につながる革新的な手法(技術・アイデア)や既存手法の新たな組合せで新たな価値(製品・サービス等)を創造し、

2. 社会・顧客への普及・浸透を通じて、

3. ビジネス上の対価(キャッシュ)の獲得、社会課題解決(ミッション実現)に貢献する一連の活動【参考・引用】経済産業省産業技術環境局「イノベーションを生み出す企業経営と市場創出について」2023年4月

私たちが直面している様々な課題は、新たな技術やアイデアを、今までにはなかった価値に転換していくことで、解決につながっていきます。GPSのおかげで初めての場所でも迷わなかったり、AIのおかげで他言語の人とも会話ができるようになっているように、まだまだ私たちの生活はイノベーションによって心地よいものへ変えることができそうです。

地域イノベーションの定義

次に、「地域イノベーション」の定義について考えてみましょう。

流通経済大学経済学部教授の野澤一博氏は、地域イノベーションには以下の特徴があるとしました。

【地域イノベーションの特徴】

出典:地域イノベーションとは何か 野澤一博氏

・地域イノベーションは、特定の地域や地域社会で経済成長や社会発展を促進するために、新しいアイデアや技術、プロセス、組織の変革を通じて取り組む活動である。

・地域の特性や資源を最大限に活用し、持続可能な発展を目指す。

・産業育成やイノベーションエコシステムの構築、人材開発、地域間の連携などが重要な要素である。・地域内の多様なステークホルダーの協力や参加が不可欠であり、社会的要素や持続可能性を考慮した総合的なアプローチが求められる。

少し専門的なので、わかりやすく考えると、地域イノベーションは、地域の未来ために、その地域らしい、新しい「何か」を生み出し、それを維持できる仕組みをつくっていくことだと読み解けます。そのためには、いろいろな立場の当事者・協力者・参加者が必要だということがわかります。

例えば、「地元の盆踊りを観光資源にしよう」も、次のようなプロセスで分解することができ、一つの地域イノベーションと言えます。

| 目的 | 地元の活性化のために |

| 新しい価値 | 特徴のある盆踊りを形にし、プロモーション。盆踊りをイベント化し、体感型の観光資源として紹介。 |

| 持続可能性 | 単年で終わるのではなく、地域の人たちで運営し続けられるプロモーション戦略や、イベント運営の仕組み化を図る。 |

いわゆる、最新技術を活用したテクノロジー由来のイノベーションだけをイメージしていると、意外な観点かもしれません。実際、地域イノベーションにはいくつかのパターンがあり、野澤氏は次のような5つの類型があると言います。

【地域イノベーションの類型】

1.ハイテク主導型イノベーション

最先端技術を活用したイノベーション

2.ローテク進行型イノベーション

ハイテク分野ではない技術を基盤としたイノベーションの取り組み

3.リビングラボ型イノベーション

さまざまな社会課題に対してステークホルダーが協働し研究開発を進める取り組み

4.地域埋め込み型社会イノベーション

地域の社会課題解決のための社会イノベーション

5.地域活性型イノベーション

地域内の機関を中心に関係を構築し、地域の資源を活用した内発的創出されたイノベーション。この分類からわかるのは、アイデアの型は違っても、地域の社会課題を解決するために、地域の人たち自らが持続できる新しい価値を生み出せれば、地域イノベーションなのだと言えそうです。

地域イノベーションの事例

実際に地域イノベーションに取り組んでいる事例には、どのようなものがあるのでしょうか。野澤氏の記事では、次のようなケースが紹介されていました。

神戸モデル

神戸市では1995年の阪神大震災後の地域の産業創造として、医療産業にターゲットを絞り産業振興を図っていきました。ポートアイランドを中心に病院や研究機関などの集積が見られます。

神戸は地域イノベーション・システムの事例としてよく取り上げられています。しかし、国際的に有名な中核となる機関・企業がなく、競争力のある産業にはまだ育っていないのが現状と言えます。

(引用:地域イノベーションとは何か 野澤一博)豊岡モデル

豊岡市では、野生コウノトリの人工繁殖に取り組んできた地域であり、コウノトリを育む環境にやさしい農法を活用した稲作が行われています。

それを契機として自然共生社会として持続可能な地域社会の構築を目指し、コウノトリツーリズムや、自然エネルギーの利用の促進、環境型の企業の集積を目指す取組みが行われています。

ローテク型のローカルイノベーションの取組みと言えるでしょう。

(引用:地域イノベーションとは何か 野澤一博)

野澤氏は豊岡モデルのように、地域特有の課題に対して、地域の資源や新しい技術を活用し、地域に適した解決策を生み出す取り組みを、特に「ローカルイノベーション」と呼んでいます。

ローカルイノベーションは、地域の「らしさ」が活かされているのが特徴です。また、ローカルイノベーションの成功の鍵として、①地域資源の再発見と活用、②デジタル技術の活用、③地域住民との共同 を挙げています。

地域住民との共同の事例は次のようなものです。

広島県尾道市「尾道空き家再生プロジェクト」

空き家の増加による地域経験の悪化や防災面での課題が深刻化する中、住民参加型で、移住者とのマッチングや、リノベーションプログラムが進行。空き家がゲストハウスやカフェ、アートスペースとして再生され、移住希望者や観光客の増加につながりました。

ここまでの定義、分類、事例の紹介で、「地域イノベーション」のイメージを持っていただけたでしょうか。地域のことを自分たちで考え、行動し、それを持続していくという地域イノベーションは、未来の自分たちの地域が心地よくあるために、改めて見直すべき取り組みではないでしょうか。

Polarisの地域イノベーションとは

Polarisでは地域イノベーションを起こすきっかけとなるような、地域コミュニティづくりや地域での仕事づくりに取り組んでいます。

その地域に住む人、地域ではたらく人が愛着を持てる場には、安心できるコミュニティがあります。いるだけで、勇気づけられ、自信がもてるようなコミュニティは、自らの挑戦を後押ししてくれるものです。そこで、Polarisは、人と地域コミュニティ・地域企業・自治体が適度な距離感で心地よい関係をつくりながら、新しい価値を生み出す取り組みを行ってきました。

その一つが、地域の人の居場所づくりです。

co-ba CHOFU

東京都調布市で運営しているコワーキングスペース「co-ba CHOFU」。Polarisの拠点でもあるこのコワーキングスペースは、調布で暮らしはたらく人を「仕事軸」でつなげ、新しい価値を創造することに取り組んでいます。コワーキングスペースとして会員契約する人がいる一方で、定期的な地域交流イベントも開催しています。

隔月で開催している、地域の人をつなげる「調布交流会」は、調布の経営者や個人事業主から会社員まで、幅広い属性の人が集まり、地域に愛着をもつきっかけとなっており、調布近隣のエリアにも拡大中です。

毎月開催の「スナックPolaris」は、仕事の肩書を取り払い、自分を表す3つのキーワードを肩書として、スナックのママ・マスターになります。バー(を模した会議室)の会話を切り盛りしながら、地域の人と自由に交流ができる場で、「ママ」「マスター」の順番待ちが絶えない、人気イベントです。

このように、co-ba CHOFUでの地域イノベーションは、地域で仕事ができる場をつくり、地域で知り合いを増やしていく、愛着のある“まち”づくりのプラットフォームとなっています。

アンドエス

東京都練馬区「Brillia City 石神井公園 ATLAS」内のコミュニティスペース「アンドエス」。大型マンションの敷地内にあるこちらは、「私の暮らしの続きの場」をコンセプトに、地域の人が日々の延長で集う場です。レンタルスペース・ひと棚書店オーナーなどのスペース利用を通して、地域で心地よく暮らす空間を創出しています。

アンドエスのスタッフが企画し、地域のキーマンにイベント開催をオファー。俳句の会や、レコード鑑賞会、手作りワークショップ、練馬区100人カイギもスタッフ自らがキュレーターとなり実施するなど、愛着のある“まち”で、好きなことをやってみたい! を応援する場です。地域の人が有機的につながり、新しい文化・風土をつくっていく。この地域「らしさ」をつくる活動は、イノベーションの灯となっています。

地域で仕事をつくる

Polarisでは、地域とつながる仕事づくりに力を入れています。「暮らす」と「はたらく」が、愛着のある場所でつながることを大事にしており、愛着のある“まち”で仕事軸のコミュニティができることに価値をおいています。それをLoco-working(ロコワーキング)と呼んでいます。仕事を通して出会った人が、地域の仲間になったり、また違う繋がりを生み出したりして、循環していくのがPolarisの特徴です。

Polarisの未来の地域イノベーション

Polarisでは設立以来、地域の人材を育成し、その土地に根差した仕事づくりや地域コミュニティの形成に取り組んできました。そして、これまでの事業で培ったノウハウを活かして、リビングラボの活動にも注力していきます。

地域の課題を解決することを目的に、地域住民がアイデアを持ち寄る仕組みを創出し、地域の緩やかなつながりや地域で心地よく暮らし働く環境を生み出していく構想です。市民、企業、行政などが連携し、生活空間を実験の場として、新しいサービスや製品を開発するリビングラボをイメージしています。

今後もPolarisでは、共に考え、共にチャレンジできるよう、地域での仕事づくりや地域コミュニティづくりの伴走をしながら、地域イノベーションとして、新しい価値の創造をサポートしていきます。

※本記事は2025年11月28日時点の情報をもとに執筆されています。