秋田県藤里町×ロコワーキング ~愛着のある地域で多様なはたらき方を作ろう!~

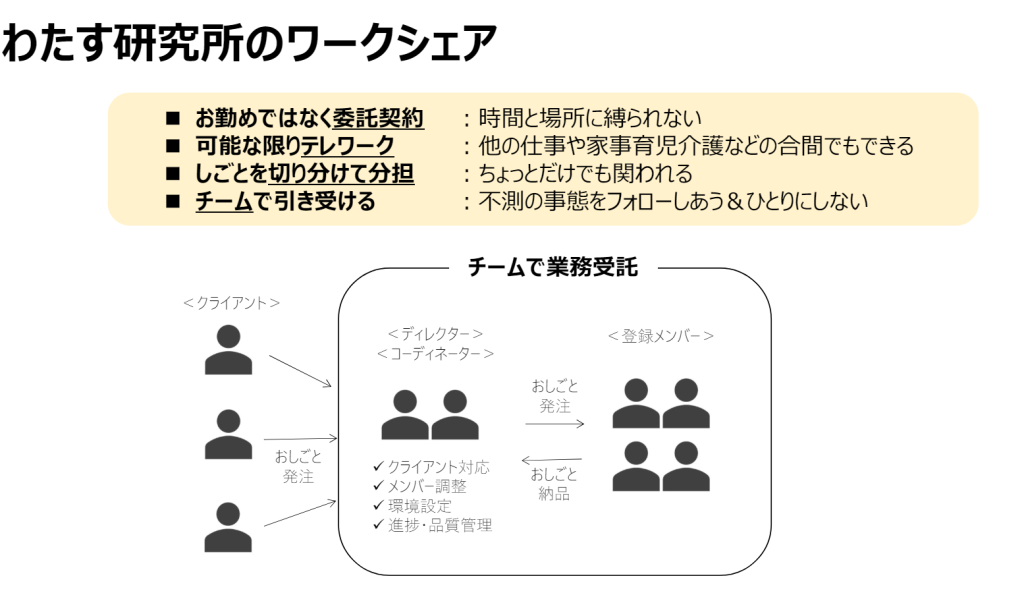

仕事の選択肢が少ない地域でも、多様なはたらき方を増やすことを目指し、テレワークの技術を活用して地域に関わる仕事をする「わたす研究所」。

愛着のある地域で暮らし、はたらくために、2022年に秋田県藤里町に暮らす女性たちが立ち上げたワークシェアチームです。今回は、自分たちのまちで、地域の未来のために仕事を生み出してきた、「わたす研究所」の活動をご紹介します。

▼参考ページ

地域密着型ワークシェア事業 『藤里版しごとづくり・働き方推進プロジェクト』をスタート

藤里町に愛着を持って暮らし続ける人を増やしたい

秋田県北部に位置する藤里町は、世界自然遺産白神山地を有し、豊かな自然からの恵みとともに暮らしを営んできた地域です。農林業とともに、昭和の半ばまでは鉱山によって発展してきた歴史があります。

近年では日本社会全体の傾向の例にもれず、少子高齢化が進み、人口減少率は全国トップクラスの秋田県の中でも1位2位を争うほど。雇用の受け皿は少なく、事業者数も減少の一途を辿り、経済規模は年々縮小しています。仕事探しでは、町内の数少ない選択肢から選ぶか、町外に車で通勤するかという選択を迫られることになり、愛着あるこの町に住み続けたいと思っていても、結果的に仕事が理由で町外に転出するというケースも少なくありません。移住希望者・移住者(Uターンを含む)にとっても、希望する条件の仕事がないことが移住・定住を妨げる大きな要因となっています。

このような状況に対し、わたす研究所では、まずは特に働くことに制限の多い育児期の女性たちに焦点を当て、“お勤め”ではない働き方を選んでいけるしくみを運営。この取り組みを通じて、ゆくゆくは、今藤里町に住んでいる人にも、移住でこれから藤里町に住む人にも、働き方の選択肢や仕事を通じた地域との関わりしろを増やし、藤里町に愛着を持って暮らし続けられる人を増やすことを目指しています。

藤里町に「ロコワーキング」を作ろう

Polarisでは「暮らすとはたらくが愛着のある場所でつながる新しいはたらき方」を「Loco-working(ロコワーキング)」と称し、愛着のある街で柔軟なはたらき方を実現するための仕組み作りを行ってきました。

▼参考ページ

Loco-Working(ロコワーキング)とは

Polarisと藤里版ローカルベンチャー協議会の協働では、地域住民が自立して事業を継続していくことを見据え、Polarisのノウハウをそのまま藤里町で展開するのではなく、ロコワーキングで大切にしていることを踏まえつつ「藤里町に暮らす人たちにマッチするやり方」を地域住民自身で作っていくことを肝要としました。

例えば、テレワークや副業に不慣れなメンバーに合わせて業務の進行スケジュールを余裕のある設定にしたり、各自が自宅で作業出来る業務内容でもメンバーの希望があれば集まってお互いに確認し合いながら取り組んだりしました。

一方で、「多様な人それぞれが、ここちよくはたらくことが大切。多様な人と進んでいくことで見える景色がある」という文化はPolarisと同様にわたす研究所でも大切にしています。

中心となって進めるメンバーとそれ以外のメンバーで、温度感やスピード感が異なってしまうことはよくあることですが、そのような違いを前提とし、しかし一部の人が負担を負うのではなく、「その時に発揮できるそれぞれの強みを活かし、弱みを補い合う」ことで、多様な人が関わることができる柔軟なはたらき方の仕組み作りを実現します。

座談会やワークショップなどを通じて、メンバーそれぞれのはたらくことや暮らすことへの想いを深堀りし、丁寧にコミュニケーションを取ることで、関わる全ての人同士がじっくりと信頼関係を築いていくことを重ね、わたす研究所はスタートしました。

地域住民が地域との繋がりがある仕事を担う価値

わたす研究所のメンバーのほとんどが本業を持つ、子育て期の女性たちです。

「自分の暮らす地域で、子どものそばで、やりがいや生きがいを感じられる仕事をしたい」

「愛着のある地域に貢献できる仕事がしたい」

という想いから「地域とのつながりを感じられるお仕事を」と掲げて、主に以下のような業務を受託しています。所属するメンバーとワークシェアをおこない、地域住民視点を活かして取り組むことで、クライアントに付加価値を届けようと取り組んでいます。

- 情報発信業務(コラム記事作成、SNS投稿)

- イベントや講座の事務局業務

- アンケートに関わる業務

- バックオフィス業務(経理業務、封入・発送業務、音声起こし、データ入力)

例えば、自治体から受注したアンケート業務では、定数的な評価に加え、地域住民目線で考察した定性的な評価も届けました。子どもが少ないからといって子育て支援を減らしてはならないように、効率的な発想だけでは地域を守れないと、わたす研究所のメンバーは考えています。目の前の課題の先には、自分や子どもたちの未来があります。一人ひとりの視点を大事に届けたいという想いで、小さな声を大事にしています。

また、情報発信業務では「ふじさとのいきかた」という移住者向けの情報サイトで取材やライティング業務を受託しており、地域住民が取材したりインタビューしたりすることで、当事者視点を活かした記事の発信につながっています。ときには、顔見知りの方へ取材をすることもあるので、安心して話していただくことができ、地域の本当の魅力がにじみ出る情報サイトになっています。

わたす研究所のメンバーには他のエリアからの移住者もいます。どんな地域でも、既存コミュニティに外から人が入るにはきっかけが必要です。チームではたらくことや、仕事を通して地域の人と接することは、さまざまな人が地域コミュニティへの関わりしろを作ることにも繋がっています。

わたす研究所 代表 佐々木絵里子さんから

「藤里町で多様な働き方を増やしたい」という想いをどのように具現化していくか悩んでいたときに、当時Polaris役員だった野澤恵美さんから「新しいものを導入するときには具体で見せた方が良い。見たことがないものに対してやりたいかと聞かれても、やりたいかどうかすらわからない」と言われたことが印象に残っています。具体を示すために、Polarisと協働することを決めました。

約2年間の伴走期間はもちろんですが、その期間が終わった後もPolarisのみなさんが気にかけてくださっていることがとてもありがたいです。

伴走期間中に何度も藤里に足を運び、現地の熱量をよく理解していた当時の役員の方から、「今後の起業の参考のために、絵里子さん自身が実際にPolarisで業務メンバーとして稼働してみたら」と声をかけてもらい、Polarisの事務局業務に携わった経験は、わたす研究所を運営していく中でとても役に立っています。また、代表の大槻昌美さんには、困ったことがあると相談したり、藤里町でのマラソンレースに毎年参加してくれるのも嬉しく思っています。ずっと気にかけてもらっているからこそ、今のわたす研究所があります。

この2年で登録メンバーも少しずつ増え、家庭と普段の職場以外のいわゆるサードプレイスとして機能している部分もあり、ゆるやかに「仕事軸のコミュニティ」になりつつあると感じます。私自身も幼子を抱え亀の歩みで、起業当初に描いていた法人化とはほど遠いところにいますが、細くとも長く続けていければと考えています。

Polarisの「Loco-working(ロコワーキング)」は様々なエリアでそこに暮らす人々の想いを受け止め大切にしながら、多様で柔軟なはたらき方を実現する仕組み作りをすることを目指しています。その地域に合った「未来におけるあたりまえのはたらきかた」をその地域の人たちと共に作っていきます。